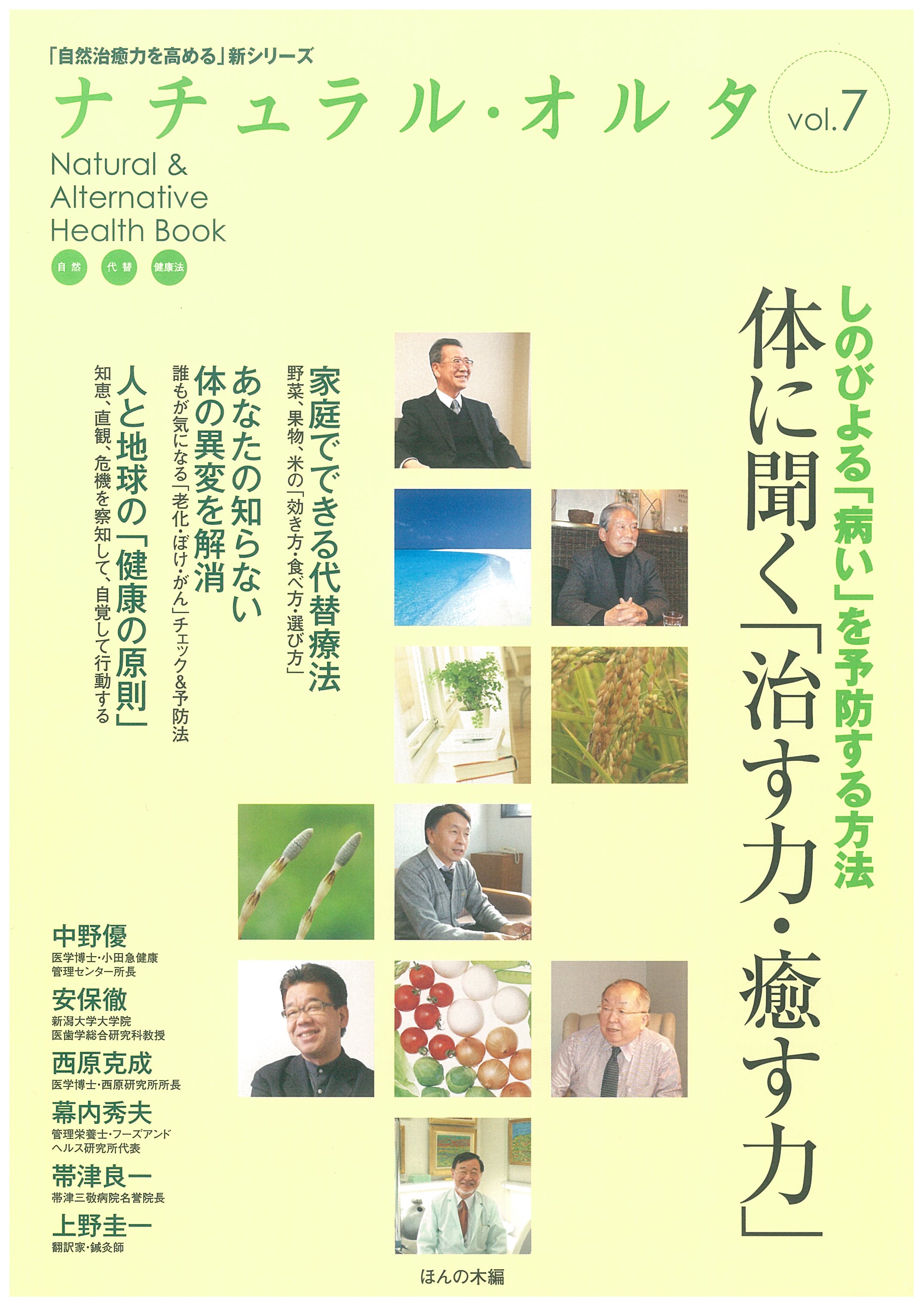

ポッドキャスト番組「健康やり直し倶楽部」第7回では、「ナチュラル&オルタナティブ ヘルスブック」シリーズ第7巻『体に聞く、直す力、癒す力』をテーマに、病気とは何か、そして健康へのアプローチとして「体の声に耳を澄ますこと」の重要性について、司会の川村さんと編集長の高橋さんが語り合います。西洋医学と代替療法の両方の視点から病気を多角的に捉え、「自分との対話力」を深めるヒントを探ります。

【出演者】

川村さん:司会

高橋さん:「ナチュラル&オルタナティブ ヘルスブック」編集長、株式会社ほんの木代表

川村さん:

「健康やり直し倶楽部」の第7回目を始めさせていただきます。

高橋編集長、今回もよろしくお願いいたします。

高橋さん:

こちらこそ、よろしくお願いいたします。

第7回のテーマは「体に聞く、直す力、癒す力」

川村さん:

今回のテーマは「体に聞く、直す力、癒す力」ですが、通読して、正直なところ、何が正解なのか少し混乱するような印象を受けました。

高橋さん:

本のタイトル自体が、当時私たちも何をどう探求していくべきか模索していた時期を反映しています。

川村さん:

では、私がそのように受け止めたのも、ある意味当然だったということですね。

高橋さん:

まさしくその通りです。

川村さん:

非常に分かりやすく書こうという意図は全体から伝わってくるのですが、読後感として、何をもって納得すればよいのか、少し分かりかねる部分がありました。

その意図も含めてお伺いしたいです。

高橋さん:

今考えても、それがこの本のテーマなのだと自分では納得しているのですが、読者の方に伝わりにくい面があったことは反省しています。

これは今でも探求し続けているテーマでもあります。

病気とは何か? 迷子になる感覚

川村さん:

人間の身体に関する様々な側面、例えば呼吸、排泄、体温、内分泌、自律神経、免疫系、交感神経、副交感神経などが網羅的に解説されており、一つ一つは納得できるのですが、読み終わると「病気とは一体何なのだろうか」という根本的な問いに立ち返り、迷子になってしまうような印象を受けました。

高橋さん:

そうですよね。

迷子になるというプロセスは、とても正しいプロセスだと考えます。

ただ、「病とは何か」という、今、川村さんがおっしゃったことは、ものすごく大切なことだと思いますし、これについては、実は今日というか、ここ数日間も社内で盛り上がっていた話でもありました。

まず、「病とは何か」にいきなり行く前に、この号をどういう趣旨で、このタイトルを付けたかをご説明します。

このシリーズは12冊ありまして、前半が1から6、後半が7から12という構成で、それぞれの号でテーマを決めて進行していました。

まず1から6で、前半が終了しました。

前半では一通り、「ナチュラル&オルタナティブヘルス」、日本語でいう代替療法とはどういう考え方なのかを、代替療法の立場から説明しました。

例えば、1号では「なぜ病気になるのか」を食べることから考え、2号では胃腸にフォーカスし、これも食べることに関連します。

3号では疲れ・疲労、4号ではストレス・うつ、5号では血液、6号では脳というテーマで、代替療法全体に関するある程度の概念は掴めたかと考えて、7号に入りました。

西洋医学と代替医療の架け橋を目指して

高橋さん:

7号目以降は、もう少し西洋医学との関わり方、あるいは、代替医療は医療全体においてはまだ少数派なので、多くの方が病気になった時にかかる西洋医学をもとにしているお医者さんとの関わり方を考えました。

その西洋医学を代替医療的に説明することで、もう少し読者の方の立ち位置に立った立場で代替医療を説明できるのではないか、という形で試みたのがこの本です。

そうすると、西洋医学を代替医療で説明している本というのは世の中にはないわけです。

西洋医学は西洋医学の中で、頭痛にならない方法、発熱しない方法、痛みを和らげる方法などが体系的に存在します。

それをあえて一つ一つの言葉を代替療法に翻訳できるところはしつつ、西洋医学の大切なところはきちんとそのまま基本的に説明していくような形で、西洋医学と代替療法に精通している医師の方々に話を聞きながらまとめていきました。

しかし、頼るものがなく、それこそ蘭学事始めのような状況で、「これはどういうふうにしようか」と、一つ一つのテーマを積み重ねていって作った号です。

それに関して、総論的につけるタイトルがなかなか見つからなかったので、「癒やす」「治る」ということに関してを、自分の体に聞いてみよう、というような作りになったのが、まずこの号です。

西洋医学の常識と代替医療の視点

川村さん:

私たちはどうしても、今の西洋医学の概念が知らず知らずのうちに常識としてすり込まれています。

例えば、血圧は130や140以上になってはいけないとか、体温が36度や38度になったらどうだとか、そういう数字を見て、ある種の客観的指標をもとに病気か健康体かを判断する概念が、ある意味常識になってしまっているところがあります。

今回の号を読ませていただいて、そういった数値目標なども普遍的なものとして捉えつつも、いわゆる代替医療的な考え方、例えば「健康とは臓器を別々に切り離して考えるものではない」といった視点が提示されています。

最初の文章を書かれた中野先生は、そういった考え方を否定し、「そこに惑わされないで」と言いながらも、本当に注意すべき点はどこなのかを指摘されています。

安保先生に関しても、一歩進んで「生きる力」について言及し、絶食状況で体が弱ると死の苦痛はそれほどでもなくなる、45日間絶食が続けば最後は安らかな状態になる、といった、ある意味過激なこともおっしゃっています。

高橋さん:

この号における安保先生のお話は、今までの安保先生とは少し違った視点からのコメントになっていますね。

川村さん:

そうですね。

そして、私は上野先生のファンでもあるのですが、彼の「健康について考えるのはいいけども、考えたら健康になれるわけじゃないよ」という、極論とも言えるような言葉も印象的でした。

それぞれの先生方は、科学的な知見をもとにお話しされていることを理解しつつも、そこから少し外れたような、あえてそういった表現をなさっているのかな、と感じました。

あるいは、編集側として、そういったことを意図して、各先生方にどのようなアプローチをしていったのか、そのあたりもお聞かせいただけますでしょうか。

次のページでPDF限定公開中!!

- 1

- 2