自分についてもっと知ることから始める

やさしいアーユルヴェーダ入門

「生命の科学」を意味するアーユルヴェーダは、古代インドから伝わるインドの伝統医学で、人間も自然の一部と捉えています。

「私がアーユルヴェーダに注目している理由は、現代医学にない治療法を持っている可能性と、ひろく社会の病気予防を考える上での重要性、さらに一人ひとりの健康増進と生き方の知恵を教えてくれるからです」

と語る上馬場先生に、アーユルヴェーダの基本をやさしく解説していただきました。

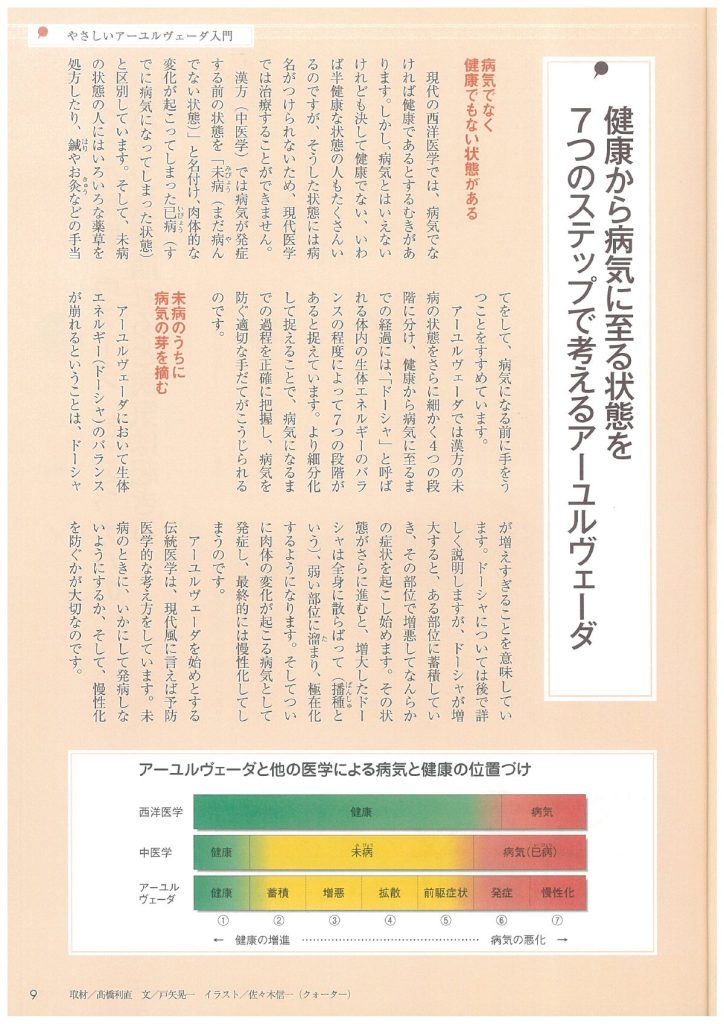

健康から病気に至る状態を7つのステップで考えるアーユルヴェーダ

病気でなく健康でもない状態がある

現代の西洋医学では、病気でなければ健康であるとするむきがあります。しかし、病気とはいえないけれども決して健康でない、いわば半健康な状態の人もたくさんいるのですが、そうした状態には病名がつけられないため、現代医学では治療することができません。

漢方(中医学)では病気が発症する前の状態を「未病(まだ病んでない状態)」と名付け、肉体的な変化が起こってしまった已病(すでに病気になってしまった状態)と区別しています。そして、未病の状態の人にはいろいろな薬草を処方したり、鍼やお灸などの手当てをして、病気になる前に手をうつことをすすめています。

アーユルヴェーダでは漢方の未病の状態をさらに細かく4つの段階に分け、健康から病気に至るまでの経過には、「ドーシャ」と呼ばれる体内の生体エネルギーのバランスの程度によって7つの段階があると捉えています。より細分化して捉えることで、病気になるまでの過程を正確に把握し、病気を防ぐ適切な手だてがこうじられるのです。

未病のうちに病気の芽を摘む

アーユルヴェーダにおいて生体エネルギー(ドーシャ)のバランスが崩れるということは、ドーシャが増えすぎることを意味しています。ドーシャについては後で詳しく説明しますが、ドーシャが増大すると、ある部位に蓄積していき、その部位で増悪してなんらかの症状を起こし始めます。その状態がさらに進むと、増大したドーシャは全身に散らばって(播種という)、弱い部位に溜まり、極在化するようになります。そしてついに肉体の変化が起こる病気として発症し、最終的には慢性化してしまうのです。

アーユルヴェーダを始めとする伝統医学は、現代風に言えば予防医学的な考え方をしています。未病のときに、いかにして発病しないようにするか、そして、慢性化を防ぐかが大切なのです。

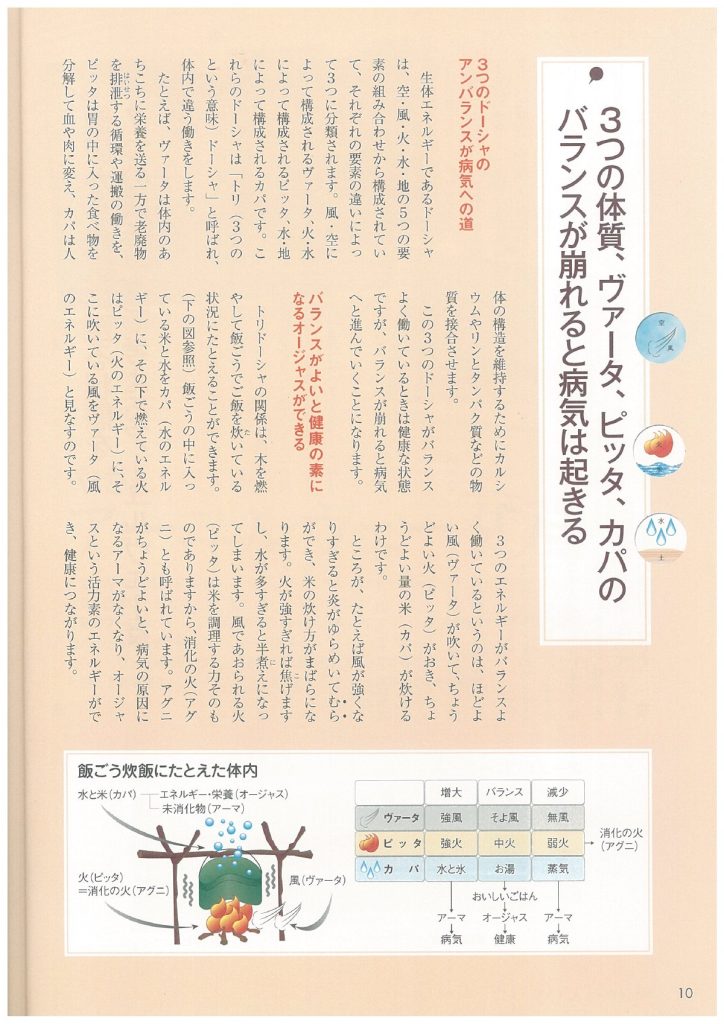

3つの体質、ヴァータ、ピッタ、カパのバランスが崩れると病気は起きる

3つのドーシャのアンバランスが病気への道

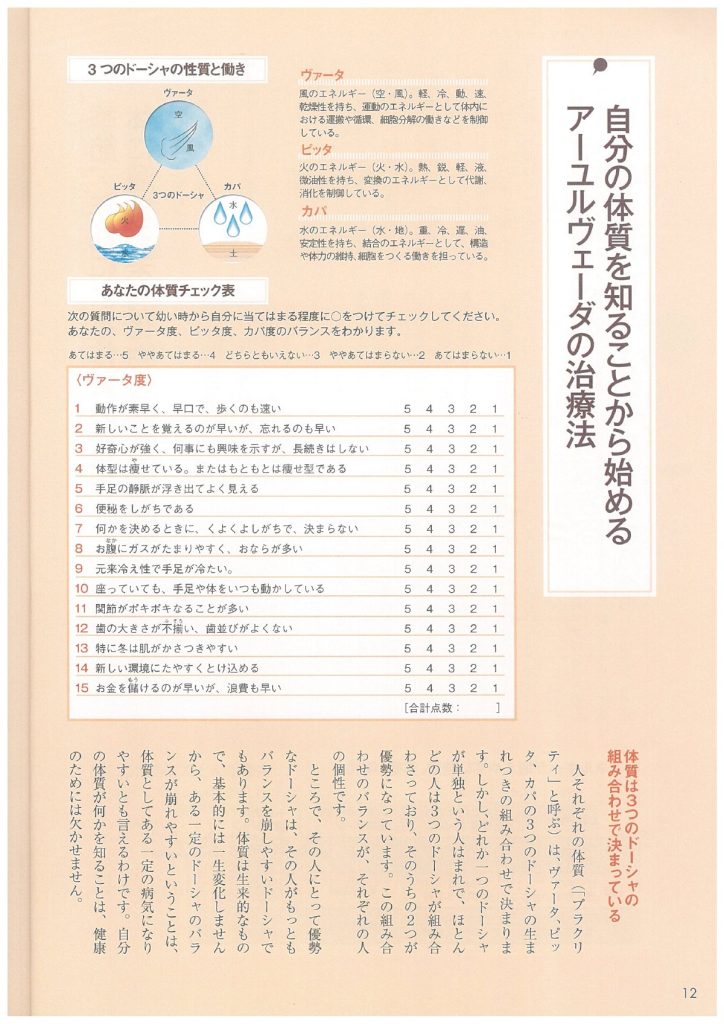

生体エネルギーであるドーシャは、空・風・火・水・地の5つの要素の組み合わせから構成されていて、それぞれの要素の違いによって3つに分類されます。風・空によって構成されるヴァータ、火・水によって構成されるピッタ、水・地によって構成されるカパです。これらのドーシャは「トリ(3つのという意味)ドーシャ」と呼ばれ、体内で違う働きをします。

たとえば、ヴァータは体内のあちこちに栄養を送る一方で老廃物を排泄する循環や運搬の働きを、ピッタは胃の中に入った食べ物を分解して血や肉に変え、カパは人の体の構造を維持するためにカルシウムやリンとタンパク質などの物質を接合させます。

この3つのドーシャがバランスよく働いているときは健康な状態ですが、バランスが崩れると病気へと進んでいくことになります。

バランスがよいと健康の素になるオージャスができる

トリドーシャの関係は、木を燃やして飯ごうでご飯を炊いている状況にたとえることができます。(下の図参照)飯ごうの中に入っている米と水をカパ(水のエネルギー)に、その下で燃えている火はピッタ(火のエネルギー)に、そこに吹いている風をヴァータ(風のエネルギー)と見なすのです。

3つのエネルギーがバランスよく働いているというのは、ほどよい風(ヴァータ)が吹いて、ちょうどよい火(ピッタ)がおき、ちょうどよい量の米(カパ)が炊けるわけです。

ところが、たとえば風が強くなりすぎると炎がゆらめいてむらができ、米の炊け方がまばらになります。火が強すぎれば焦げますし、水が多すぎると半煮えになってしまいます。風であおられる火(ピッタ)は米を調理する力そのものでありますから、消化の火(アグニ)とも呼ばれています。アグニがちょうどよいと、病気の原因になるアーマがなくなり、オージャスという活力素のエネルギーができ、健康につながります。

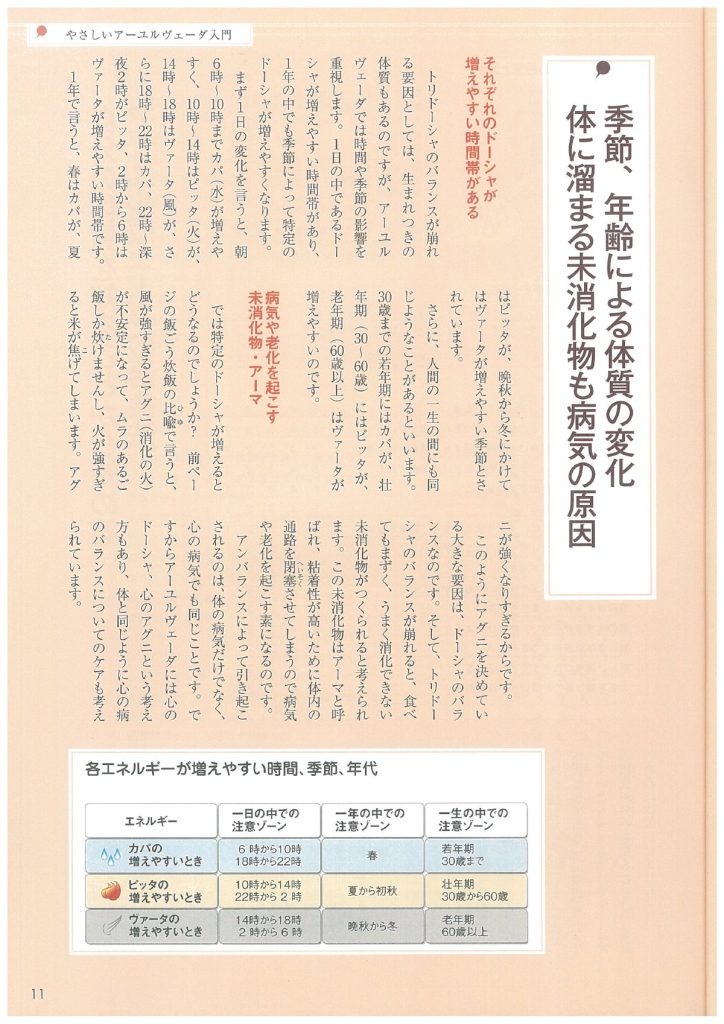

季節、年齢による体質の変化 体に溜まる未消化物も病気の原因

それぞれのドーシャが増えやすい時間帯がある

トリドーシャのバランスが崩れる要因としては、生まれつきの体質もあるのですが、アーユルヴェーダでは時間や季節の影響を重視します。1日の中であるドーシャが増えやすい時間帯があり、1年の中でも季節によって特定のドーシャが増えやすくなります。

まず1日の変化を言うと、朝6時〜10時までカパ(水)が増えやすく、10時〜14時はピッタ(火)が、14時〜18時はヴァータ(風)が、さらに18時〜22時はカパ、22時〜深夜2時がピッタ、2時から6時はヴァータが増えやすい時間帯です。

1年で言うと、春はカパが、夏はピッタが、晩秋から冬にかけてはヴァータが増えやすい季節とされています。

さらに、人間の一生の間にも同じようなことがあるといいます。30歳までの若年期にはカパが、壮年期(30〜60歳)にはピッタが、老年期(60歳以上)はヴァータが増えやすいのです。

病気や老化を起こす未消化物・アーマ

では特定のドーシャが増えるとどうなるのでしょうか? 前ページの飯ごう炊飯の比喩で言うと、風が強すぎるとアグニ(消化の火)が不安定になって、ムラのあるご飯しか炊けませんし、火が強すぎると米が焦げてしまいます。アグニが強くなりすぎるからです。

このようにアグニを決めている大きな要因は、ドーシャのバランスなのです。そして、トリドーシャのバランスが崩れると、食べてもまずく、うまく消化できない未消化物がつくられると考えられます。この未消化物はアーマと呼ばれ、粘着性が高いために体内の通路を閉塞させてしまうので病気や老化を起こす素になるのです。

アンバランスによって引き起こされるのは、体の病気だけでなく、心の病気でも同じことです。ですからアーユルヴェーダには心のドーシャ、心のアグニという考え方もあり、体と同じように心の病のバランスについてのケアも考えられています。

自分の体質を知ることから始める アーユルヴェーダの治療法

体質は3つのドーシャの組み合わせで決まっている

人それぞれの体質(「プラクリティ」と呼ぶ)は、ヴァータ、ピッタ、カパの3つのドーシャの生まれつきの組み合わせで決まります。しかし、どれか1つのドーシャが単独という人はまれで、ほとんどの人は3つのドーシャが組み合わさっており、そのうちの2つが優勢になっています。この組み合わせのバランスが、それぞれの人間の個性です。

ところで、その人にとって優勢なドーシャは、その人がもっともバランスを崩しやすいドーシャでもあります。体質は生来的なもので、基本的には一生変化しませんから、ある一定のドーシャのバランスが崩れやすいということは、体質としてある一定の病気になりやすいとも言えるわけです。自分の体質が何かを知ることは、健康のためには欠かせません。

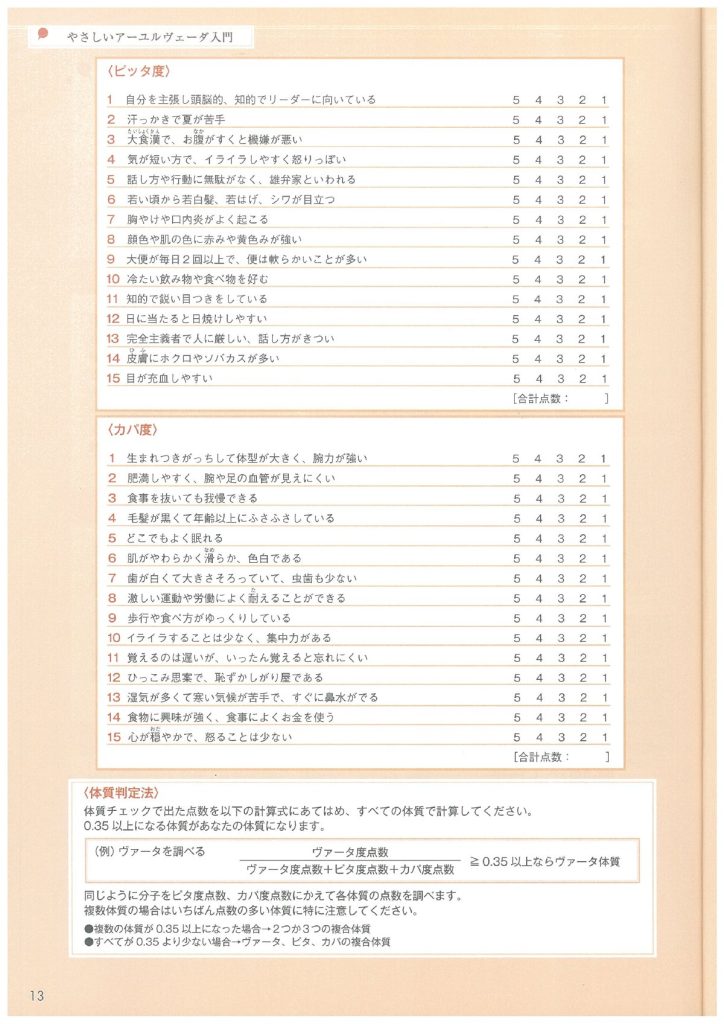

あなたの体質チェック表

次の質問について幼い時から自分に当てはまる程度に○をつけてチェックしてください。あなたの、ヴァータ度、ピッタ度、カパ度のバランスをわかります。

あてはまる…5 ややあてはまる…4 どちらともいえない…3 ややあてはまらない…2 あてはまらない…1

〈ヴァータ度〉

- 動作が素早く、早口で、歩くのも速い

- 新しいことを覚えるのが早いが、忘れるのも早い

- 好奇心が強く、何事にも興味を示すが、長続きはしない

- 体型は痩せている。またはもともとは痩せ型である

- 手足の静脈が浮き出てよく見える

- 便秘をしがちである

- 何かを決めるときに、くよくよしがちで、決まらない

- お腹にガスがたまりやすく、おならが多い

- 元来冷え性で手足が冷たい。

- 座っていても、手足や体をいつも動かしている

- 関節がポキポキなることが多い

- 歯の大きさが不揃い、歯並びがよくない

- 特に冬は肌がかさつきやすい

- 新しい環境にたやすくとけ込める

- お金を儲けるのが早いが、浪費も早い

〈ピッタ度〉

- 自分を主張し頭脳的、知的でリーダーに向いている

- 汗っかきで夏が苦手

- 大食漢で、お腹がすくと機嫌が悪い

- 気が短い方で、イライラしやすく怒りっぽい

- 話し方や行動に無駄がなく、雄弁家といわれる

- 若い頃から若白髪、若はげ、シワが目立つ

- 胸やけや口内炎がよく起こる

- 顔色や肌の色に赤みや黄色みが強い

- 大便が毎日2回以上で、便は軟らかいことが多い

- 冷たい飲み物や食べ物を好む

- 知的で鋭い目つきをしている

- 日に当たると日焼けしやすい

- 完全主義者で人に厳しい、話し方がきつい

- 皮膚にホクロやソバカスが多い

- 目が充血しやすい

〈カパ度〉

- 生まれつきがっちして体型が大きく、腕力が強い

- 肥満しやすく、腕や足の血管が見えにくい

- 食事を抜いても我慢できる

- 毛髪が黒くて年齢以上にふさふさしている

- どこでもよく眠れる

- 肌がやわらかく滑らか、色白である

- 歯が白くて大きさそろっていて、虫歯も少ない

- 激しい運動や労働によく耐えることができる

- 歩行や食べ方がゆっくりしている

- イライラすることは少なく、集中力がある

- 覚えるのは遅いが、いったん覚えると忘れにくい

- ひっこみ思案で、恥ずかしがり屋である

- 湿気が多くて寒い気候が苦手で、すぐに鼻水がでる

- 食物に興味が強く、食事によくお金を使う

- 心が穏やかで、怒ることは少ない

〈体質判定法〉

体質チェックで出た点数を以下の計算式にあてはめ、すべての体質で計算してください。0.35以上になる体質があなたの体質になります。

(例) ヴァータを調べる

ヴァータ度点数 / (ヴァータ度点数+ピタ度点数+カパ度点数) ≧ 0.35 以上ならヴァータ体質

同じように分子をピタ度点数、カパ度点数にかえて各体質の点数を調べます。

複数体質の場合はいちばん点数の多い体質に特に注意してください。

- 複数の体質が0.35以上になった場合→2つか3つの複合体質

- すべてが0.35 より少ない場合→ヴァータ、ピタ、カパの複合体質

病気と老化を防ぐ アーユルヴェーダ的日常生活のすすめ

食べ物の摂り方

「食事は瞑想の一種」という言葉があるように、食事の基本は「オージャス」という活力素を増やすことです。そのためにはまず、「いただきます」と感謝の言葉を唱えることから始め、ゆっくりと味わい、しっかり噛みしめながら食事を摂ることです。立って食べたり、食後すぐにあわただしく動き始めてはいけません。また、規則的な時間に食事をすること、十分消化されるようにお腹の6割から8割程度の量にすることも大切です。食事が正しいかどうかの見極めは、食事による満足感だけでなく軽快感が得られるかどうかです。

嗜好品について

牛乳はオージャスを増やし、飲酒によって内臓が弱るのを防ぎますので、酒飲みには牛乳は必需品です。温かい牛乳にターメリック、カルダモン、ショウガを茶さじ3分の1ずつ入れて飲むとさらに効果的です。

食事と一緒のコーヒーは消化を妨げ、アーマ(未消化物)を作り出しますので、牛乳にナツメグの粉やカルダモン、あるいは、カルダモンやショウガをひとつまみ入れて飲むとよいでしょう。タバコはヴァータの乱れの悪循環を起こします。喫煙者は体内の浄化を促す白湯を頻繁に飲むとよいでしょう。

睡眠のとり方

不眠で悩んでいる人には、足、頭、耳のオイルマッサージが効果的です。また、ラベンダー、サンダルウッド、ローズなどを香らせたり、お風呂に浴剤として入れる、あるいは温めた牛乳に、ギー(インド・ネパールなどの調理用の透明な油)とショウガを少量加えて、就寝前に飲むのもよいでしょう。

なお、アーユルヴェーダでは老人、婦女子、子ども、虚弱者、長期旅行をした人、猛暑のときなど以外には、横になっての昼寝を禁じています。昼間はイスに腰掛けたまま休んでください。

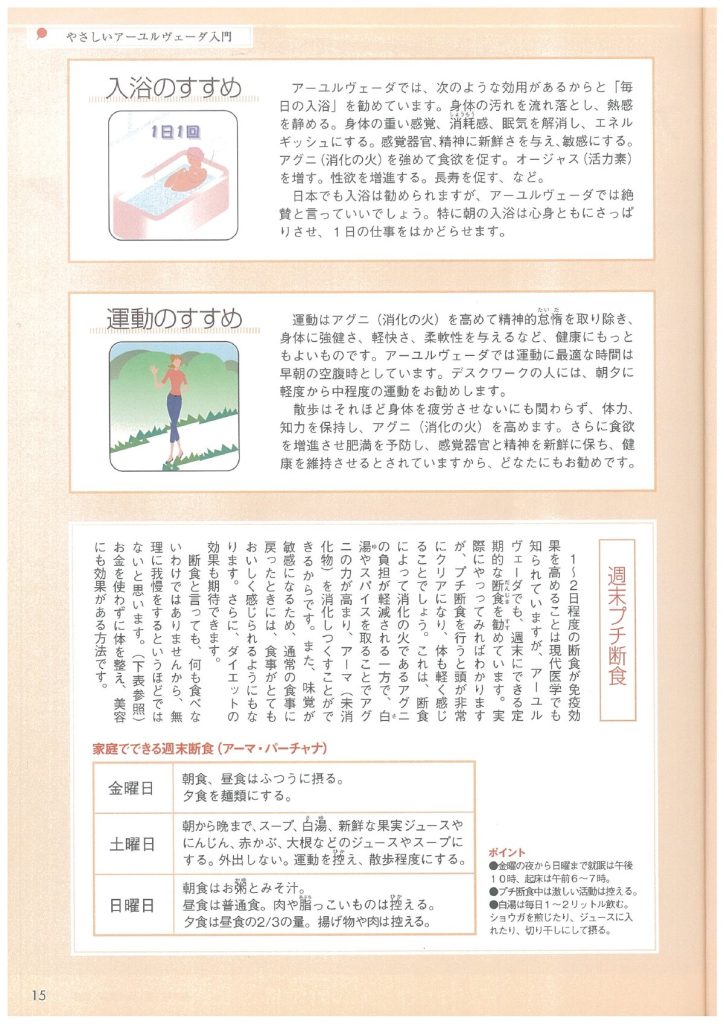

入浴のすすめ

アーユルヴェーダでは、次のような効用があるからと「毎日の入浴」を勧めています。身体の汚れを流れ落とし、熱感を静める。身体の重い感覚、消耗感、眠気を解消し、エネルギッシュにする。感覚器官、精神に新鮮さを与え、敏感にする。アグニ(消化の火)を強めて食欲を促す。オージャス (活力素)を増す。性欲を増進する。長寿を促す、など。

日本でも入浴は勧められますが、アーユルヴェーダでは絶賛と言っていいでしょう。特に朝の入浴は心身ともにさっぱりさせ、1日の仕事をはかどらせます。

運動のすすめ

運動はアグニ(消化の火)を高めて精神的怠惰を取り除き、身体に強健さ、軽快さ、柔軟性を与えるなど、健康にもっともよいものです。アーユルヴェーダでは運動に最適な時間は早朝の空腹時としています。デスクワークの人には、朝夕に軽度から中程度の運動をお勧めします。

散歩はそれほど身体を疲労させないにも関わらず、体力、知力を保持し、アグニ(消化の火)を高めます。さらに食欲を増進させ肥満を予防し、感覚器官と精神を新鮮に保ち、健康を維持させるとされていますから、どなたにもお勧めです。

週末プチ断食

1〜2日程度の断食が免疫効果を高めることは現代医学でも知られていますが、アーユルヴェーダでも、週末にできる定期的な断食を勧めています。実際にやっってみればわかりますが、プチ断食を行うと頭が非常にクリアになり、体も軽く感じることでしょう。これは、断食によって消化の火であるアグニの負担が軽減される一方で、白湯やスパイスを取ることでアグニの力が高まり、アーマ(未消化物)を消化しつくすことができるからです。また、味覚が敏感になるため、通常の食事に戻ったときには、食事がとてもおいしく感じられるようにもなります。さらに、ダイエットの効果も期待できます。

断食と言っても、何も食べないわけではありませんから、無理に我慢をするというほどではないと思います。(下表参照)お金を使わずに体を整え、美容にも効果がある方法です。

家庭でできる週末断食(アーマ・パーチャナ)

金曜日

朝食、昼食はふつうに摂る。夕食を麺類にする。

土曜日

朝から晩まで、スープ、白湯、新鮮な果実ジュースやにんじん、赤かぶ、大根などのジュースやスープにする。外出しない。運動を控え、散歩程度にする。

日曜日

朝食はお粥とみそ汁。昼食は普通食。肉や脂っこいものは控える。夕食は昼食の2/3の量。揚げ物や肉は控える。

ポイント

- 金曜の夜から日曜まで就眠は午後10時、起床は午前6〜7時。

- プチ断食中は激しい活動は控える。

- 白湯は毎日1〜2リットル飲む。ショウガを煎じたり、ジュースに入れたり、切り干しにして摂る。

著者情報

上馬場和夫

(富山大学和漢医薬学総合研究所未病解析応用研究部門客員教授・医学博士)

うえばばかずお

1953年広島県生まれ。1987年広島大学医学部卒業後。国家公務員共済組合虎の門病院内科を経て、北里研究所附属東洋医学総合研究所、同臨床薬理研究所に入所。インド、グジャラート・アーユルヴェーダ大学より脈診に対する研究 (1993〜1994年) に対してゴールドメダルを授与される。1999年から富山県国際伝統医学センター次長。現在、富山大学和漢医薬学総合研究所未病解析応用研究部門客員教授、日本アーユルヴェーダ学会理事。合気道2段、ヨーガの瞑想暦18年。

クレジット

取材/高橋利直 文/戸矢晃一 イラスト/佐々木信一 (クォーター)

(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック⑨ アーユルヴェーダ・中医学・漢方・気功・ツボ・自然療法… ホリスティックに癒し、治す世界の代替療法 東洋編』より抜粋)

健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜

「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?