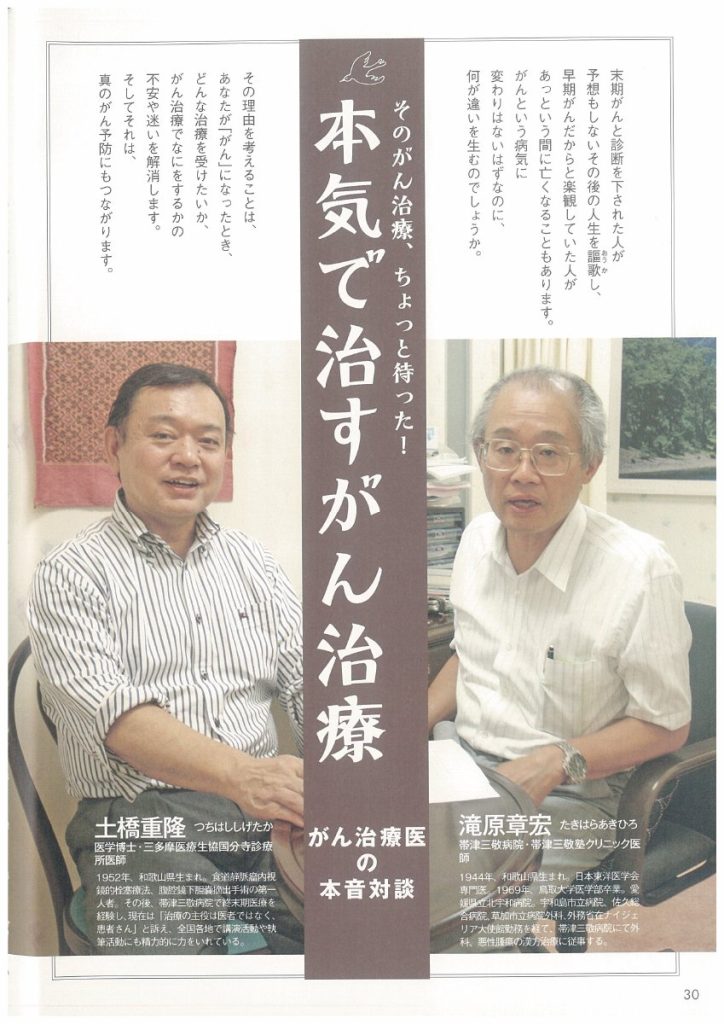

がん治療医の本音対談 「そのがん治療、ちょっと待った!」

末期がんと診断を下された人が予想もしないその後の人生を謳歌し、早期がんだからと楽観していた人があっという間に亡くなることもあります。がんという病気に変わりはないはずなのに、何が違いを生むのでしょうか。

その理由を考えることは、あなたが「がん」になったとき、どんな治療を受けたいか、がん治療でなにをするかの不安や迷いを解消します。そしてそれは、真のがん予防にもつながります。

医師と患者の意識のズレ

患者さんにとって、医師は命を託す重要な存在。しかし、医師と患者の意識の間には微妙なズレが…。それは時に、ストレスや不安を増大させる結果に。

手術した達成感が術後のフォローにつながった昔

滝原 以前、地方在住の前立腺がんの患者さんから相談を受けました。「地元の主治医から東京で手術を受けることも可能だが、再発可能性期間はうちで診ることはできないから、定期的に東京まで行くことになりますよ」と言われたけれど、どっちがいいかという相談です。ご本人は当初、何かあった場合、東京と家を往復するのはたいへんだろうと考えていたようですが、結局は東京の病院に決めましたね。

一般的に医師は自分が執刀した患者さんの経過は診るけれど、他の医師が手術した後を診たがりません。どうしてだと思いますか。

土橋 人の後始末をさせられるのはゴメンだというのが本音でしょうか。手術で華々しく悪い部分は取り去って、再発したら後はよろしくというのは、ちょっと困ると…。

だって、たいていは術後がたいへんなわけで、そのたいへんなときだけを引き受けるのは、不測の事態が生じたときの責任問題にもなりかねません。

滝原 正直、私も若い頃は、術後の再発やトラブルを起こして他所からやってきた患者さんを診るのは心理的にしんどかった。

どんな手術をしているかわからないし、最初の外科医が楽観的な話をしていて、私のところにきたら様態が急変したということを含めて、全部引き受けなければならないという負担がありました。

かつて外科医はフォローまで含めて、当たり前に自分でやりました。自分が手術したら、しんどくても最後まで面倒みるというのが医師の本音です。

有名な医師ほど術後のフォローの時間は少ない

土橋 専門家といわれる先生がいる病院には大勢の患者さんが集まって来ますから、術後の経過をフォローする時間もない。

だから患者さんが手術してくれた先生に抱くイメージと医師からみる患者さんとの関係はどこかズレが出てくると思います。

医師は手術を週に何例もするわけです。でも、患者さんにとっては一生に1回あるかないかの手術で、一人の先生に命を託すわけです。そういうときに医師はけっこう冷静に対応する。状態を適切に判断するために慎重に対応するわけですが、このようなズレが医師と患者さんには基本的にはありますね。

そこで再発したときに、他の医療機関を紹介されたりすると、患者さんは、「え〜」となっちゃう。診てくれるはずじゃなかったのと、トラブルが起きる。特に、手術後に再発してくると、急に冷たくなる主治医もいます。

滝原 患者さんの方でびっくりして、落胆するわけですよね。今まで私ひとりの主治医だったのに、この変わり様は何だと思うのですね。

治療の場を共有する

患者さんには病気を治したい強い想いがあります。しかし、治療の場を医師と共有するためには、現実を受け入れる客観性も必要です。

土橋 多くの患者さんは、自分が手術を受ける際、2、3年後に再発して亡くなるなんて考えません。「手術をしたらきっと治るんだ」という期待感を抱きます。

ところが医師の場合は、手術時の所見によって2、3年、早ければ1年以内に再発もあり得ると、非常に客観的に診ている。つまり治療の場の共有すべき認識が違っています。

滝原 たとえば開腹して腫瘍が広がっていた、あるいは他の臓器に浸潤していたとか、これは3か月くらいでダメかなと思う場合もあります。もちろん、最終的には病理組織を採取して状態を判断します。

土橋 単純に早期なら9割以上はなんとかなるかなと。でも早期でも再発する場合もあるので、絶対とはいえません。

滝原 どちらかというと、やはり悪いときのケースを考えますね。

土橋 だから何が起こっても大丈夫な説明をするわけです。

滝原 それが、「目に見える範囲の組織は全部取りました」という言い方になります。

土橋 ステージが上がると医師もだんだん自信をなくします。だから抗がん剤や放射線、ホルモン療法を取り入れ、いわゆる標準治療というものをやっていく。標準治療だけでは限界があることを医者がいちばん知っているはずですが、標準治療をしましたが、結局ダメでしたという結論を結ぶわけです。

滝原 つまり標準治療をしておけばとりあえず安心という、医者の保険みたいなものです。

医師だって本音と建前があることを知っておく

土橋 一人ひとりの医師に、私情や個人の見解があるのは、他の職業でも同じです。家族や身内にする治療と、職業としてする治療が違うということもあります。

医師は個人的な本音をストレートに患者さんには言えません。標準治療を受けてくださいとか、標準的な治療をしましょうとなります。

滝原 患者さんも「私だけは特別なんだ」と勘違いをしないことです。職業としての医者は、客観性をもった立場にあることを認識して欲しいと思います。

それと同時に、標準治療という枠の中だけでの治療を受ける場合は、それ以上の期待をしてはいけません。その病院、その先生の方針もありますから、それをよく理解してからでないと、特にがんの場合は、うちでは治療できませんというケースも出てくるのです。

医師との付き合い方

医師からすすめられる治療法や薬に対して、質問や疑問を発するのを躊躇する患者さんは多いと思います。どうすれば医師と上手に付き合えるのでしょうか。

治療方針に悩んだとき、医師に個人として質問する

滝原 医師とどういうふうに付き合えばいいのかを考えた場合、医師にとっては非常に意地悪な質問になりますが、「先生の場合、どこで手術しますか」とか、あるいは「先生の家族でしたらどうしますか」という質問は有効だと思っていて、最近では患者さんにもすすめています。

土橋 特に抗がん剤の話が出た場合、「先生の場合は抗がん剤の治療はしますか」って、聞くのは本音が出ると思います。

滝原 実際、私の知人の面白い話があります。物を飲み込むとき、喉につかえるような違和感があって、胃カメラで検査したら胃の噴門部(食道から胃への入口)にピンポン玉くらいの静脈瘤が見つかった。細胞検査で良性の結果が出たけれど、それ以上はわからないので、国立大の外科を紹介されて、もう少し精度の高い胃カメラで検査した。そこでも問題なし。

でも、すごく違和感があったので「この静脈瘤をどうするか」という治療法の話になったとき、①開腹して取る、②内視鏡かなんかで潰す、③もう少し経過をみるという3つの選択肢を突きつけられた。知人は切るつもりはないから「先生だったらどうします?」って聞いたそうです。

すると「自分だったら経過をみる」と返事をもらったので、そうしたと。その後しばらくは定期検査に通ったようですが、忙しくなって、喉の違和感もなくなったので、そのままになっているらしいですがね。(笑)

医師の得意分野で治療方針も決まる

土橋 「先生ならどうします」の質問だと、医師の本音が出てきますよね。それともう1つ、その先生が何を得意としているかも出てきます。

いくつか選択肢があったとして、手術が得意な先生、内視鏡治療が得意な先生、すすめるのはやはり自分に自信のある治療法になってきますから、医師の個性が出てきて、単なる標準治療を超えた話が引き出せますよね。

滝原 ある本によると、米国では、がんと診断がついたら50%以上、まず放射線治療を受けるのだそうです。日本は内科で診断が出ても、悪性腫瘍の診断がついたらすぐ外科に送られて外科手術となるので、放射線治療のケースは少ない状況です。

土橋 誤解を恐れずに言うと、内科医からも外科医からも放射線科は軽く見られているのが日本の現状だと思います。どの科の医師の位置づけが高いか、国によって違います。日本では、がんに関してはやはり外科がいちばんです。

滝原 悪性腫瘍は、手術して取って治すと教科書にあります。日本はまだ最初に診てもらう先生によって治療方針が変わることもあります。

土橋 本当の意味での標準治療は、まだ確立していないといえると思いますね。

患者としての心がまえ

医療に関する情報を上手に利用しながら、医師の領分、患者の領分を理解することが大事です。患者としてどうあるべきかを考えてみます。

滝原 以前と違って、病院や医師の情報がインターネットなどで、豊富に得られるようになりました。

土橋 今は医師同士が知り合いでなくても、紹介状を書けば診てもらえるシステムになっています。むしろ患者さんが具体的に、どこどこの外科がいいと言ってくれると、こちらも紹介しやすいです。

病院のもつ医療の質の違いを十分認識して病院を選ぶ

滝原 大学病院こそが、先端医療を受けられる所と思っている患者さんは多いですね。でも実際には、大学の外にもオペ(手術)の上手な先生はいっぱいます。

土橋 外科医なら誰でもチャンスがあれば執刀したいと思っていますから、頭の中でオペの段取りもできていて、いざという段階で患者さんから「大学病院を紹介してほしい」となると、ガクッときちゃいます。(笑)

どっちの先生が上手い下手というのは、現実問題としてあると思いますが、特定の先生を指名しないで、名前だけで大学病院に入院しても、どういう先生が執刀するのかまで、患者さんはわからないと思います。

また、有名な先生になればなるほど、その先生が最初から最後まで、全てを執刀するとは限りません。

滝原 こういったことを質問してくる患者さんもいますが、一般的には公開していません。ですから「分かりました、任せてください」としか、答えようがないですね。

土橋 特に私は大学病院などで治療を受ける患者さんは、大学は最高の医療を受けるための場ではなく、あくまでもいろんなトライアルをするトレーニングの場だという認識を持って欲しいと思います。もっと言えば最新の医療技術の習得の場を若い人たちに提供するくらいの意識がなければいけないんです。

そこに、市民病院と大学病院の質の違いがあります。市民病院や民間病院は臨床そのもの。大学はあくまで研究、教育機関ですから、診療のレベルは医師不足などでだいぶ落ちるかもしれません。

滝原 しかし、手術の機器や道具などは、今は昔と違ってさほど差はないと思います。

土橋 ただ、術後のトラブルが発生する割合は大学病院の方が多いと思いますよ。患者さんにはたいへん失礼ですが、トラブルは医師にとってはたいへん勉強になります。

市民病院や民間病院では、100%成功しなければなりませんから、むしろ担当する医師の負担は大きいかもしれません。

がんの標準治療

医療の現場で当たり前のように行われるがんの標準治療とは、本当に効果があるのかを考えます。

がんの標準治療とは一体何?

滝原 今、がん治療の現場では「標準治療をしましょう」という言葉を当然のように使っていますが、土橋先生はどのように捉えていますか。

土橋 私はこの標準治療は、治すことが目的ではなく、標準治療をすること自体に重点が置かれていると感じています。それに延命治療とも言えません。

滝原 私は標準治療をある程度は評価しています。たとえば、胃がんに関しては、「この進行度の場合はリンパ腺や臓器はどこまで切除すれば大丈夫だ」というふうにルールをつくる…。

土橋 私はやはり、標準治療は根治というより、進行がんの治療で5年生存率を上げるための治療だと考えますね。

もしも根治という目的で治療が行われるならば、患者さん個人の情報から得られる様々な情報をいろいろ集めて、統合的なことをも含めてなんとかしようと、いくつかの治療を組み合わせた治療法が出てくると思うんです。

しかし、現行の標準治療は、その人の個性とか気力とか、そういうものを一切無視した形で、誰にでも同じ治療がなされています。

データ重視の標準治療は現代医学の枠内に位置する

滝原 標準治療は統計的なデータのみを元にした治療ですものね。

土橋 まさにそう。科学的思考方法では客観的なデータがいちばん大事なわけで、私からすると標準治療は学問の域を出ていない。

これは結論になりますが、今の医療の問題は、病気が治ることを科学でとらえようとすることに問題があると思います。

標準治療は組織や権力が考えた、医療者が主体の、患者さんにとって不公正の治療に思えます。患者さんは根治したいという意識がある。しかし、医師の方は、やり得る治療の中で、最大の努力をするということに限られますから、自ずと医師と患者の意識のズレも出てきます。

だから医師の方は、「できるだけのことはやりましょう」と、非常にあいまいな表現をして、結果はやることはやった、しかしダメだったとなってしまう。非常に役人的な発想ですよね。

滝原 そういうとらえ方をすれば、標準治療は患者さんの個性に合わないことが多いですものね。

ガンの再発と治療法

再発は患者さんにも医師にとっても辛いもの。最後まで面倒みたい医師、診て欲しい患者さん。しかし、現実には大きなギャップがあります。

かつては医師と患者はもっと信頼関係が深かった

滝原 かつては、がん治療は、主治医制でしたから、自分の患者さんが調子悪くなると、土日、祝日、昼夜関係なく、病院に出ていったりしました。患者さんの方も自分を手術してくれた先生を、全面的に信頼する関係でした。

手術不能例には抗がん剤投与、放射線療法などを行うのですが、再発がんがこういう治療で消えていった例はほとんどありません。徐々に衰弱して、末期状態になってゆきます。そして臨終を迎える訳ですが、その間、主治医と患者さんはいつも2人3脚で訴えを聞いたり、症状を改善したりしていました。

家に帰れない人は、いつまでも病院に入院しておれましたね。6か月ぐらいでも、患者さんが希望すれば入院できました。これが今と違いますね。

土橋 でも、これが医療費をおし上げた原因にもなって、そのために病院システムが、急性期医療と慢性期医療を担当する病院に区別されたのです。

急性期と慢性期専門に分けられた病院制度

滝原 国立、県立、日赤、市立病院などという大きな病院は、ほとんど急性期の病院に変りました。おそらく余分な医療費を使わせないようにという考えでしょう。

急性期の病院はできるだけ早く治療して、できるだけ早く退院させてベットの回転効率がよくなるような仕組みです。長く入院させていると、かえって赤字が出てくるという医療制度をつくったのです。

どんな理想を言っていても、経済的に安定しないと病院は存在できません。従って医師はできるだけ早く退院を促すようになりました。

手術して、まだ糸がついたままで帰されている患者さんもいました。驚きますよね。とにかく退院が早い。

土橋 そして各疾患に対し、治療マニュアルがつくられるようになり、そのマニュアルに従ってベルトコンベアー式に、2日目はこの治療、7日目はこれ、というように計画されています。医師の裁量は昔にくらべると少なくなりました。

滝原 今のがん治療は、最初に標準治療をして、この後、再発予防で入院あるいは外来で化学療法や放射線療法を行います。

土橋 手術後に化学療法を医師からすすめられ、これを拒否したら気持ちよく経過をみてもらえる場合は少ないのではないでしょうか。病院の方針に同意できない患者さんは、なんとなく通院しにくいようです。

滝原 そういう患者さんは、再発したときが問題です。

再発すると、再発の形態にもよりますが、まず化学療法が第一選択になります。医者側は化学療法で治ると思っていないのに化学療法をすすめます。教科書には再発イコール化学療法と書いてありますから。

再発、そしてがん難民

抗がん剤の効果は昔に比べよくなりました。しかし、患者さんの肉体に与える負担は大きく、治療をストップされ、がん難民となるケースも…。

固型がんでは化学療法(抗がん剤)で治ることは稀

滝原 がんが化学療法(抗がん剤)で一時的に小さくなる率は高まりましたが、小さくなってもやめるとすぐ大きくなります。なかなか効果が持続しません。

土橋 そこで抗がん剤を変えるのですね。

滝原 何回かやってみて効果がないと、薬剤の変更などが考えられます。しかし化学療法を続けていると、手足のしびれ、食欲不振、吐気、だるさなど副作用に患者さんが耐えられなくなってきます。

化学療法をやめたいと申し出ると、それではもう当病院でやることはないから自宅に帰って、おいしいものを食べてくださいとか、緩和ケア専門病院へとすすめられます。そこで医師との関係が切れてしまいます。

もう1つは、化学療法を続けていると血液データ上、貧血や、白血球が下がって元に戻りにくいので、それ以上化学療法が続けられなくなり、医師の方からもう治療をやめましょうと…。そして前者の例のようになります。

「もう治療法がない」という言葉ほど残酷なものはありません

滝原 希望は最後まで持ち続けるのが大切ですが、その最後の綱がきられるのですから。病院に来られる患者さんや家族からは、怨嗟の声があがっています。

土橋 入院していても退院させられるのですね。

滝原 ええ、病院ではもうすることはないのですから、退院をすすめられます。少しくらい衰弱していても帰されます。その後、外来でも、経過すらみてもらえない場合が多いですよ。

患者さんも、はじめから専門病院にかかっており、住んでいる地域でちょっとした訴えをきいてくれる、かかりつけ医を決めていないケースが多いですから、路頭に迷うことになります。こうして行くところがなく難民になってゆく訳です。

土橋 日頃より、かかりつけ医を決めておくことが大切ですね。自宅の近くに信頼する医師がいると、日頃の様子と比べながら治療を受けることもできますし、ちょっとした相談もできますね。

そういう意味では、かかりつけ医が見直される時代になってきたのではないでしょうか。

滝原 別の見方をすれば、がん専門の現代医の方が、精神的に悩みが少ないのではないかと思うようになりました。治療はマニュアル化していますし、続けられなくなったら「これ以上の治療法はありません。他所へ行ってください」と言ってつき放してしまいます。

治療方法がなくなってから本当の医療が始まります。逆に悪くなってゆく患者さんに寄り添わなくてはなりませんからしんどい仕事になります。しかし、この時期を担当する医師がまだ少ないですね。

インフォームドコンセントの受け方

医師と患者の間で行われるインフォームドコンセント。果たして患者さんにとって納得いくものなのでしょうか。医師の言い分けにならないように十分に注意を…。

患者への説明?医師の言い分け?

滝原 今、ほとんどの医療機関ではインフォームドコンセントが実施されていますが、これについてはどうお考えですか。

土橋 私はインフォームドコンセントを「言い分け」って訳しています。

滝原 医師の方の言い分けですね。

土橋 インフォームドコンセントは本来情報提供してそれを承諾してもらうという話ですが、実際には合併症など、予想される悪いケースの情報提供を前もってして、術後に何があってもいいように準備をしているわけです。

以前は15分や20分そこらで説明が終わったと思うのですが、今は書類が何枚もあって1時間ほどかけて、医師が言い分けしているって感じですね。医師もそのことは、内心重々承知のはずなんです。

滝原 実際、何枚もあるインフォームドコンセントの書類を読むと、怖いことばかり書かれていますからね。

土橋 だからインフォームドコンセントは、実は医師の言い分けだというふうに理解してもらった方が、患者さんには現実がちゃんと見えるのだと思います。

インフォームドコンセントは本当に必要なのか

土橋 現代医学の医師は非常に悲観的で、代替療法を行っている方は楽観的だといわれます。現代医学の医師は、楽観的な説明をしてしまうと、その方がはるかに訴訟になる可能性があるからです。

でも代替療法をやっている方は楽観的に話しても、矛先が訴訟の方へは向かなくて済むようです。

滝原 現代医学では、やはり手術という手を下すことをしますからね。

代替療法は健康食品を摂取したり、手技的なもの、心理療法的なもの、リラックスできるものなどですから、あまり悲観的なことは言わずに済むのではないでしょうか。

逆に楽観的すぎて代替医療ばかりやって現代医学の治療をせずに、手遅れになる問題があります。

土橋 楽観的でも悲観的でも問題で、本当にその患者さんのことを思っているのかということが大事ですね。

もし真剣に患者さんのことを考えるなら、家族には悲観的な情報を説明するのもいいですが、これから手術を受けて、痛い思いをする異常な精神状態の患者さん本人に、予想される合併症を話して、何の意味があるのか。起きてからでもいいのではと思いますよ。こういう手法を試みたが、こうなったと…。

医者が言い分けをすることは、手術に対する不安感を持たせるだけではないのでしょうか。

滝原 患者さんの精神状態を追い込んでしまいますよね。そういうときは、免疫力もかなり下がってくるのではないでしょうか。

土橋 確実に下がりますよ。

がんの予防

がんが特別な病気に思えた時代はいつのことやら。がんが原因で亡くなる人が増えるばかりの今、私たちはがんを予防することが可能なのか?

がんの予防という考え方

土橋 がんは、病気になってから慌てて有名な先生に診てもらうということではなく、がんにならないよう、どう予防するか、またその予防を誰に託すか、ということを考えることがとても大切な時期にきていると思うのです。

滝原 医師は病気になってから診る役目ですからね。

土橋 そうです。医師は、どんなふうにがん予防をすればいいのかなんて教育もトレーニングも受けていませんから、それを今の医師に望むのは難しい。やはりそこは自らが気づいて考えるという時代になっていると思います。

人生にも、病気にも特効薬はない

滝原 予防活動をする医師がいてもいいと思うけれど、日本の医療は予防にはそれほど力を入れていないと当事者として私は思います。点数診療制度だから、予防では仕事になりませんからね。

土橋 本当はどう治療するか以上に、予防に力を入れるべきです。多くの患者さんは、たまたま運悪くがんになってしまったと考えがちで、そうするとすぐに特効薬を探すわけです。

特効薬は何も薬だけではなくて、手術のうまい先生に診てもらうのも特効薬の1つです。でも私は人生にも、病気にも特効薬はないと思います。

それに現代医学の限界だって見えてきたわけですしね。だからこそ、余計に患者さんが自分でやっていかないといけない分野です。

滝原 病気予防の専門家は今のところ不在なのですから…。

土橋 たとえば食事の専門家は食の面から健康になるための食事指導はできますが、病気は食事だけが原因ではない。やはりそこには医師以外の様々な人たちが、予防に真剣に取り組む必要がある。心理学、栄養学、あるいは体を動かす運動療法を専門とする方とか、様ざまな分野の人の役割が医者よりも大切です。

私から言わせると、予防にいちばん大切なことは、まず、自分の今までの「在り方」を考えてみることです。そして食事も運動も、休養も、精神的ケアも必要だ、というような順序が出てくるのだと思います。

滝原 むしろ医者は最後にくるべきなんです。

土橋 健診だって、あれは予防ではなく病気探し。健康管理も医者にしてもらおうなんて、勘違いしすぎではないでしょうか。

主治医は自分

「病気は医者や薬が治してくれる」の先入観を捨て、「生きよう」と闘っている自分の体に、まずは患者さん自身が向き合うことが大事です。

自分の体は自分がいちばんわかっていることに気づく

滝原 現代医学をやってきた私にも、現代医学のある程度の限界が見えてきました。

なぜなら医学部では肉体面での治療を教えているだけで、治癒するのに大切な要因であるマインド、スピリットのことは教科書にはぜんぜん出てきません。ですから、医者任せ、人任せにしたらダメで、やはり患者さん自身の自分の力がいちばんなんだと思います。

予防に関して、私が専門の中医学でも養生法ってそう多くはありません。

- 栄養

- 睡眠

- 休養

- 適度な運動

の4つです。そこにこれからはやはり心の時代だから、⑤の心の在り方が入ってきますよね。これは、現代医学の予防でも同じです。

土橋 患者さんも、もっと勉強が必要だと思います。今の時代、やむ得ない環境で、経済活動最優先で皆仕事をしています。でも仕事ができるのは健康だという条件が第一にあるからで、私たちは本当は、経済の勉強以上に、自分自身をどう管理するかというボディの面とマインド、スピリット、そういった自分に対する全人的な管理をもっと勉強して、そして、まず自分がいちばんで管理していく必要がある。方法は様ざまでいいと思います。でも、今は基本の一番が抜けていると感じています。

滝原 自己責任ですね。

療法ばかりに頼ってはいけない

土橋 こういうことを言うと、多くの方が誤解して、ホメオパシーや鍼だとか、漢方などの代替的な療法を選択しようとします。療法で全てを解決するのは無理です。

むしろ療法がより効果的に働くための状況をどう作るかということが大事なわけで、それは療法に治してもらうことではなくて、自分がやっていくという当たり前のことに気づくことです。

私は療法という言葉が悪いんだと思っています。治ってしまうと誤解されやすい言葉ですから。薬もしかり。飲めば治ると一般の人は思っている。

滝原 もちろん、何々療法で治ったという人もいるだろうけれど、それはその療法が治したのではなく、その療法をやってきた過程で、本人自身がどうして病気になったのかということに向き合う変化が生じたということですよね。

土橋 要するに気づきです。もちろん、療法が不要なわけではなく、その順番や意味が大事なわけで、療法そのものに頼ってしまうと、自分を見失ってしまいます。

滝原 それこそ医者が治してくれると同じことになってしまう。養生のように自分でやっていくものと、受け身的なものとをちゃんと分けて、全体を自分がいちばんになって整えていくという考え方が必要なんでしょうね。

新しいがん治療に向けて

治療だけでは限界が見えてきたがんという病気。自分自身の生活を変え、生き方を変えることで、新しい解決の道を切り開く可能性が見えてきます。

問題解決型医療という新しい概念

土橋 問題解決型企業というのがありますが、私は医療にも対症療法の現代医学に対して、問題解決型の医療という概念が必要だと考えています。その中には現代医学も入りますが、それはあくまでも問題を解決する1つの役割で、それだけでは問題解決になりません。患者さんにも、なぜ病気になったのかを理解する努力が必要になってきます。

その問題解決型医療のなかで医師の分担、パラメディカル(医師以外の医療側スタッフ)が担う部分、自分がやるべきところが出てきます。それらが一緒になることで問題解決型医療が完結すると考えています。

今は問題解決に至る、いちばん大事な自分自身が医療の中に参加していません。すぐにいい医師や特効薬はないかと探そうとしますが、いわゆる自分が主体となってやるべき養生の部分が忘れられています。

病を防ぐキーワードは「使命」と「非日常」

滝原 仕事としての医師が増えてきている傾向があります。もちろん医師だってプライベートはありますが、医師も患者もお金で解決してしまう医療は寂しいですよね。やはり、使命感を持った医者がいなくてはと思います。

土橋 そうなんです。医者に関わらず、人生を豊かに送るために、誰もが使命感を持って、積極的に社会や文化に関わる生き方が大切な時代です。

それは、病気の予防に大きく影響するでしょう。退職後をその使命に当てるもいいし、日曜は使命人の日でもいいですよね。でも急には無理ですから、何を使命とするのか、考える準備期間が必要です。

それから、「使命」というキーワードの他に「非日常」というのも、がん治療や予防に大きく働きかける要素だと思っています。

滝原 それは「日常」とは違う時間を送ることでもありますよね。

生きることを支える経済活動は、緊張の連続です。この緊張状態が続くと免疫力、抗病能力はどんどん低下してくることがわかっています。それを補うのがリラックス状態で、緊張とリラックスの質と量のバランスがその人の健康状態をつくっています。

この緊張が「日常」で、リラックスが「非日常」です。

土橋 たとえば、芸術家は長生きするといいます。それは彼らが、我々からすると「非日常」を「日常」として送っているからだと思います。

「非日常」の時間を大切にすることが、健康に生きるためのこれからの上手な生き方だと思います。その中には寝たり、休養したりの養生の部分も入ってきます。だから寝る子は育つわけで。(笑)

病気になったら、ますます「非日常」を取り入れていくことが、大切ですから…。

著者情報

滝原章宏 たきはらあきひろ

帯津三敬病院・帯津三敬塾クリニック医師

1944年、和歌山県生まれ。日本東洋医学会専門医。1969年、鳥取大学医学部卒業。愛媛県立北宇和病院。宇和島市立病院、佐久総合病院、草加市立病院外科、外務省在ナイジェリア大使館勤務を経て、帯津三敬病院にて外科、悪性腫瘍の漢方治療に従事する。

土橋重隆 つちはししげたか

医学博士・三多摩医療生協国分寺診療所医師

1952年、和歌山県生まれ。食道静脈瘤内視鏡的栓塞療法、腹腔鏡下胆嚢摘出手術の第一人者。その後、帯津三敬病院で終末期医療を経験し、現在は「治療の主役は医者ではなく、患者さん」と訴え、全国各地で講演活動や執筆活動にも精力的に力をいれている。

クレジット

取材/高橋利直 文/新里涼子

(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック⑪ がんはどの段階でも治る可能性がある がん代替医療の最前線』より抜粋)

健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜

「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?