健康論だけでは解決できない血液の不思議

血液の大切さ、尊さに気づくと私たちはもっと健康になれる

上野圭一 翻訳家・鍼灸師

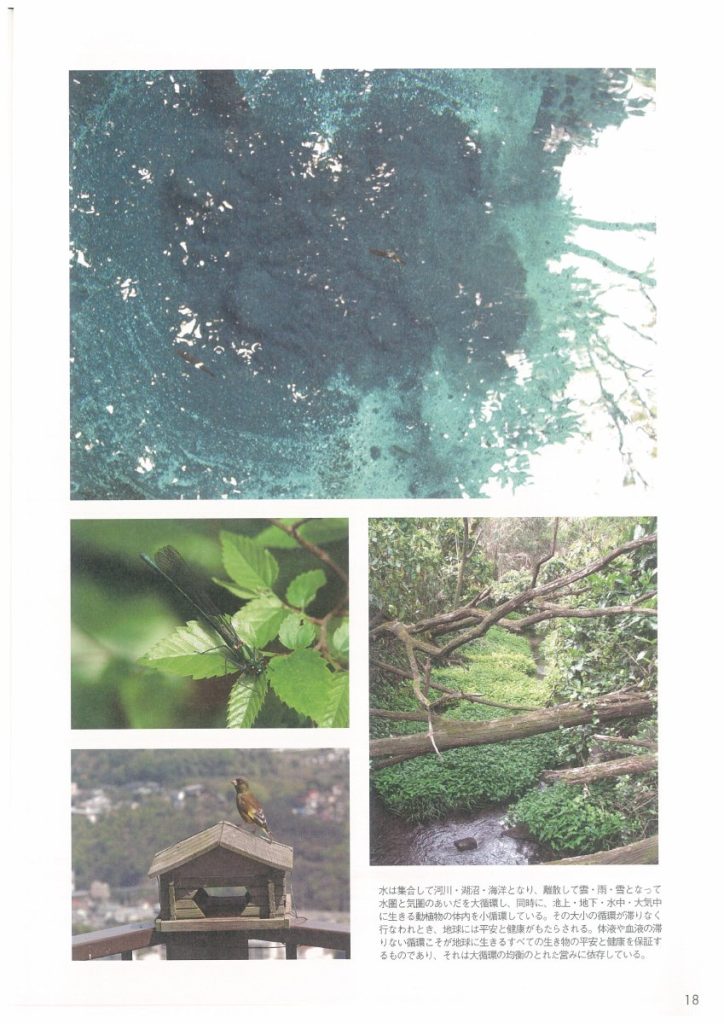

「生命の営みが、物質として現れているもの、それが『血』であり、意識の底でそう了解している状態が『健康』である」と語る上野さんに「血液」にまつわるオルタナティブなお話を伺いました。また、P16〜21の写真は、上野さん自身が伊豆の生活で出会った風景を撮ったものです。これらの雄大な自然の写真とともに、私たちの体内を循環する血液について考えます。

昔の人は「ち」という言葉に畏敬の念をもっていた

私たちは血液のことを日常的に「血」と呼んでいます。この「ち」について、いわゆる言霊的な解釈を加えてみます。「ち」はよく「霊」という漢字を当てて解釈しますが、いわゆるスピリットのことを「ち」と言っていました。まさに、ちからの「ち」ですね。「力の血」というものは不可思議な霊妙なる生命エネルギーのような捉え方をされていて、それが霊そのものでもあるし、「赤い血潮」の血でもあるのです。

それから赤ちゃんが頼りにしている乳。あれも乳と言わずに「ち」と言っていたと思うのです。母乳というのは乳腺から分泌されるわけですが、考えてみると、乳腺に入るまでは血液で、瞬時に白い乳液に変わるわけです。これは非常に不思議な、人体の神秘の中でも特異的に不思議なことのひとつですけど、赤い血液があっという間に白いミルクになって分泌されて出ていきます。結局つながっているのですね。「血」が「乳」になっていくと…。

「血」は、生命という現象を支えるエネルギーの源

命の大本みたいなもの、その力を「ち」というふうに昔の人は呼んでいました。だから天然現象でも雷とか、大蛇とかね。なんものすごい力、超人的な力があるように感じられるものには必ず「ち」という言葉が残っているのです。

「ち」という言霊は、生き物の生という現象を支える、一番大きな大本のエネルギーのことを指しているのです。また、我々日本人にとっての「血」というものの大事さは、物質化された液体としての血液だけではなく、それが、時系列につながっていく遺伝的な部分、つまり、血のつながりとか血の絆とか、家族とか共同体、さらに国家や民族的なものにまで広がっていっているのです。「けつえき」と言わないで「ち」と言ったとき見えてくるものは思いのほか大きいし、重要だと思うのです。

現代になって衛生観念が発達し、「血」を必要以上に恐れるようになった

昔、人は生贄をする風習がありました。動物を捧げたりね。あるいはお祭りとか戦いのときにわざと血を出して、それを顔に塗ったりする。血というものの霊的な力をよりいっそう増幅させるためにあえて血を出させて、それを見たり、舐めたり、嗅いだり、飾りに使ったりすることによってエネルギーのレベルを上げていくことを、非常時に行ったわけです。

瀉血という治療法はその延長上のものです。つまり普段はなるべく余計な出血をさせないように注意するのだけれども、非常時にはあえて出血させることによって命の力を高めて、命を守っていく、そういう知恵もあったと思います。

僕らの子どもの頃は外で遊んだりして怪我したり血を出すことは日常茶飯事でしたよね。鼻血を出したりして、ぎゃーぎゃー泣いたり、わめいたりしますけれど、ちょっとした出血を繰り返すことで体はさまざまな環境中の異物を取り入れて、免疫応答性を高め、あらゆる環境に慣れる体を作っていくのに、非常に有効な手段だったわけです。

小さなけがや出血を異常なほど心配する母親と子どもの未来

子どもが少し出血すると親が大騒ぎすることが、よくあります。以前、遊園地で子どもがはしゃぎすぎてどこかにガーンとぶつかって、頭から血を出した場面に遭遇したことがあります。頭は当然、血管がたくさんありますから、傷の程度以上に出血が多くて、親はパニックになるわけです。そういうときに親や保護者、大人が恐怖心をあらわにすると、それが子どもに伝わって、自分はとんでもない事態に陥っているのだと思い込み、それが怪我の状態を悪くしてしまう。そういう悪循環に陥ってしまいます。

私たちの子どもの頃、ナイフなんかで指を切ったときには、まず心臓より上に手を挙げろとか言われましたよね。そして軽く振って、血の流れを下に降ろしていくのだと教えられたものです。子どもが出血しても大人がひるむことはありませんでした。でも今は、非常時に血を出すことに対するある種の寛容性がなくなって、少しでも血が出ると過剰な防衛体制に入ってしまいます。ますます子どもは精神的にも身体的にも弱くなって異物に対する抗体の形成が遅れ、免疫力が弱くなっているのが現実です。

日本人、特に若者を見ると、血液力が弱体化しているのがわかる

その結果が、今の日本の若い人たちの体に現れています。見かけは立派だけど、内容が非常にお粗末になっています。

先頃、大学生が麻疹にかかり、多くの大学で休校が相次ぎました。厚生労働省は、予防接種を少なくとも2回しろと言っていますが、我々の世代は1回行い、それで60年も70年も保っている人がいくらでもいます。にもかかわらず、いちばん屈強であるはずの大学生が休校になるほど麻疹にかかってしまうのは、やはり日本人の若者が非常に危機的な状態になっている証拠です。

血を流すと言うことを過剰におそれない方がいい

血は大事だけれども、血を出すことも大事だというのは、瀉血という治療法を考えればわかります。意図的にある部分から血を出してやるということによって、そこの悪い部分、悪い血を排出するだけではなく、ある一種、体の非常ベルを鳴らすという作用なのです。血を出すことは体にとって危険な状態ですね。どんどん出て行ったら命が失われるわけですから、出血が始まると、体は臨戦態勢に入っていくのです。それがいいわけですよ。普段、ぼーっと眠って、だらけていた体が、どこかから出血することによって、「あ、これはまずいぞ」ということで、急に真面目に仕事をし始めるのです。

そのことによって、いろいろなアンバランスが回復するという効果もあるわけですから、血を流すと言うことを過剰におそれない方がいいといえますね。

血を出すことによって、体の非常ベルを鳴らし、アンバランスを回復する

瘀血は中国医学の概念です。「気」、「血」、「水」という、3つの要素で体の中を巡るエネルギーの種類を考え、滞って汚れた血を「瘀血」というのです。

「気」というのは、目には見えないけれどもいちばん大事な微細なもので、外の環境と内の環境を循環することによって、生き物は生きているわけですね。「血」は流れるものの中で赤いもの。「水」というのは比較的透明なもので、リンパ液、体液。その3つの循環を常に観察して改善するような方法で介入していくのが伝統医療の治療です。だからこそ少々、荒療治ではありますけれど、瀉血という非常手段も生まれるわけですよ。ちょっと針を刺したり切開をして血を出すことによってからだの非常ベルを鳴らしてやることだと思うのですね。

また、血管は理想的なシステムではあっても、構造上不備もあります。赤血球もそんなに大きくはないのですが、そのままの形では末梢の血管を通れず、円盤状の体をつぶしながら通らなくてはならないので、非常に詰まりやすい仕組みになっているのでしょうね。でもそういう風な作りになったのは末梢が非常に器用に複雑に出来ているからです。とくに手足とか、目とかの感覚器官。非常に複雑に出来ているからこそ、それだけ正確に多量な情報を外部から受け取ることができるし、それに対して反応したりすることも行動することもできるのです。

毛細血管も詰まりやすい、不備のあるシステムだと思います。

単純な構造の動物ならば毛細血管はいらないのですよね。もっと単純な仕組みの動物なら血液すらいらない。血液というのはある程度複雑な動物が担わされた生命維持装置のひとつですね。昆虫みたいに体液があれば生きていけるという生き物の方が数としては圧倒的に多いと思います。

人間は、ものすごく余裕を持って造られている

人間は余裕を持って造られていると思います。腎臓は正常に働いている限り一個あれば十分機能している。一個で一生、健康に過ごす人が多いのは、余裕を持って造られているからです。なにかの拍子に一個がだめになっても大丈夫というフェイルセーフの状態になっているわけです。

例えば血液のがんはがんの中でも変わっています。奇跡的治癒が起こりやすい病気です。血液は、生命にとって決定的な器官であるわけですが、逆に特定の臓器のように固まって存在するものではなく、常に循環しており、他の臓器とは異なっています。それが例えば白血病や、悪性リンパ腫になっても、その後の生き方や治療ですっかり元気になることが起こりやすい病態でもあります。

がん化した血液細胞を造り出す、「くせ」みたいなものが治れば、あっという間に治ってしまいます。その「くせ」の部分に何らかのものが作用して、心理的な転換や治療によってさまざまなケースで治り、元気になっていく人がいます。体にメス一本も入れることなく治ってしまうこともあります。

私にも、悪性リンパ腫、白血病の友人がいましたが2人とも元気になって、いつそんな病気にかかったのかわからないような元気な状態で過ごしています。

血液の大切さ、尊さに気づくと人々はもっと健康になれる

血液というものについて、私なりの考えをお伝えしましたが、最初に「ち」が「ちから」の「ち」だと言いました。じつはそれは「いのち」の「ち」でもあります。「いのち」は「息の霊」、すなわち「呼吸に表現されているスピリットの働き」です。

その働きが「呼吸」以外に「血」とか「乳」としても表現されている。それらはみんな「ち」という言霊で表現される、私たちにとって最も大切なスピリットの働きなのです。その働きが止まると、瞬時に、私たちの存在そのものが消滅するような、決定的に重要な働きが物質として現れているもの、それが「血」であり「乳」である。

意識の底でそう了解している状態、それが日本人の「健康なこころ」のあり方であると思うのです。

著者情報

うえのけいいち

1941年兵庫県宝塚市生まれ。早稲田大学英文科卒業。1971年渡米。翻訳活動を始め、1976年帰国。日本ホリスティック医学協会副会長、代替医療利用者ネットワーク副代表。消費者、市民、エコロジー等の幅広い分野で理論展開。訳書に『癒す心、治る心』(角川書店)、『ワイル博士のナチュラル・メディスン』(春秋社)等。著書に『補完代替医療入門』(岩波書店)、『代替医療』(角川書店)等。

クレジット

取材/高橋利直 文/丸山弘志 写真/上野圭一

(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック⑤ 病気にならない新血液論 がんも慢性病も血流障害で起きる』より抜粋)

健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜

「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?