帯津流 養生のすすめ

生き甲斐と誇りを持って人生を愉しむ

「早寝早起きは三文の得」と昔からいわれます。早起きして時間的余裕を持つことで、何かに追われることなく、人生を先取りできる。これが人生を何倍も有意義に生きるためのコツです。日の出とともに起き、自然のリズムの中で暮らすことこそ大事と話す帯津先生に、起居を慎み、心を寛放する養生法をお聞きしました。

起居を慎む

「日の出とともに起きて、庭の花に水をやる」と、陽明学者の故安岡正篤さんが書いています。日の出とともに起きるのが自然のリズムで体によいということです。

なぜかというと、動物や植物の遺伝子には時間のサイクルの情報が組み込まれていて時計がなくても体の中にある時計のリズムに従って暮らしているといわれます。また、細胞は夜の10時頃に入れ替わるので、その時間は布団の中で休んでいるのが体のために一番よいのです。

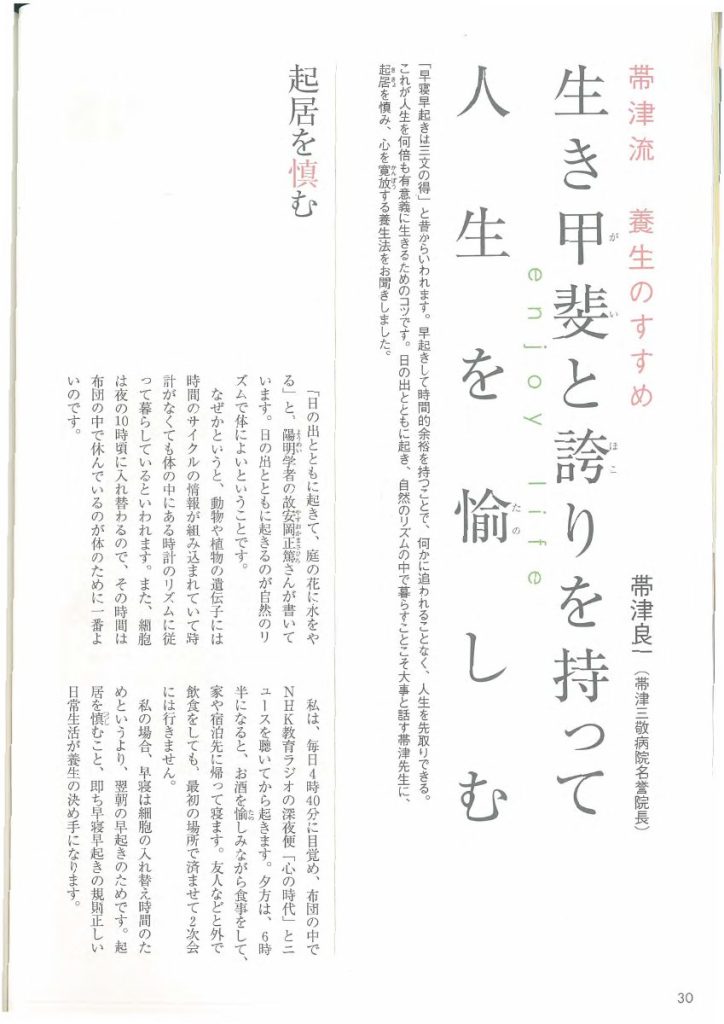

私は、毎日4時40分に目覚め、布団の中でNHK教育ラジオの深夜便「心の時代」とニュースを聴いてから起きます。夕方は、6時半になると、お酒を愉しみながら食事をして、家や宿泊先に帰って寝ます。友人などと外で飲食をしても、最初の場所で済ませて2次会には行きません。

私の場合、早寝は細胞の入れ替え時間のためというより、翌朝の早起きのためです。起居を慎むこと、即ち早寝早起きの規則正しい日常生活が養生の決め手になります。

物事に動じない

ラリー・ドッシーというアメリカの代替療法で有名な精神科医の『癒しの言葉』という本があります。その中で彼は「祈りに満ちた心が大事だ」と言っています。祈りに満ちた心とは「万物と一体になる」とか、私の言葉でいえば「時空を超えて広がる大いなる場の中に自分があるということを意識すること」だと思います。この「祈りに満ちた心」が生き方として基本にあると、「あるがままに生きる」ことができると思います。

患者さんは、「治ろう」「治らなかったら大変だ」という思いに駆られることが普通ですが、そこを通り抜けて、「まあ、どっちみち限りある命だし、ほどほどで生きられればいいかな」ぐらいに考える人もけっこういらっしゃいます。そういう人が経過がよいのです。

ある53歳の女性は、他の病院で直腸がんの手術と抗がん剤治療を受けましたが、すぐに肝臓に転移していることが分かり、私どもの病院に来ました。その方は「西洋医学的な治療はもうやりたくありません。先生が進める体にやさしい治療をやりながら生きていきたいのです。別に治ろうとも思っていません」と言いました。漢方薬とホメオパシーで治療を始め、2回入退院を繰り返し、3回目の入院のときに亡くなられましたが、意外とも思えるほど長く存命しました。それにはやはり気持ちの問題が大きかったと思います。

ストレスに克つヒント

作家の五木寛之さんとの対談で、五木さんは「ストレスは人間の宿命で、人間である以上ストレスはついてまわる」と言われましたが、私もその通りだと思います。人間は、多少の障害があったほうが、励みになりますので、エネルギーを日々高めていく上でストレスはあったほうがよいのです。そういうふうにストレスをとらえ、ストレスと付き合っていくことが大事だと思います。

東京大学社会科学研究所の玄田有史助教授は『希望学』という本の中で「自分の望むことが達成できないときは方向転換をせざるをえないが、方向転換をすることによって、達成してしまったら見つけることができない新しい可能性を見つけることができる」と言っています。達成できないことで、新しい道が見つかることがあるというのです。

人間が生きていれば、いろいろと嫌なこともあります。そういうときに、心がときめくようなことがあると嫌なことも忘れてしまいます。どんなときでも、ちょっとしたときめきを生活の中で見つけていくことが大事です。

心を寛放する

「身体を寛放せよ」という言葉があります。寛放とは、呼吸法の要(大事な点)として天台大師が使われた言葉で、『天台小止観』という書物に出ています。これは、インドの仏教で説かれた健康法と中国の道教の健康法の2つを合わせた書物で、止観とは「心の煩悩を止め、真理を観察する」という意味で、禅を表します。

「寛放」とは、仏教の言葉だといわれますが、広辞苑などの辞書を調べても出ていません。そこで、元東京大学教授で仏教にくわしい故鎌田茂雄先生に、「寛放は仏教独特の言葉ですか?」とお聞きしたことがあります。先生も「そうですよ。いい言葉ですね」とおっしゃってました。

私たちの体の中の場は、皮膚や呼吸を通じて外界とつながっています。その体の中に残っているものをすべて、虚空に向かって解き放ってしまうことを、「寛放する」ことだといいます。体の内なるもの、つまり心を「虚空に向かって解き放つ」(寛放する)、これが養生にはとてもよいのです。

やると決めたら、1歩踏み込む

物事を、嫌々やるのと前向きな気持ちでやるのとでは結果に大きな違いがあります。何事もやると決めたら、1歩踏み込んで体重を前にかけることが大事です。

例えば、抗がん剤の使用や手術を迷っていた人が「やる」と決めたとき、嫌々やると、抗がん剤の効き目がよくなるどころか、かえって副作用が強くなってしまいますし、術後の経過が必ずしもよくありません。逆に、前向きにとらえる人はよい結果が出ます。

ある末期がんの女性は、「私は抗がん剤の日本記録だ」と言うくらい大量の抗がん剤を服用していましたが、何事にも前向きで、とても元気です。「やるとなったら、本気でそれに専念する。1歩前に踏み込む。そうすると副作用も少なく、経過もよい」ということを分かってくれる患者さんが増えています。

早起きにも、そんな1歩踏み込む姿勢がほしいものです。早起きして時間に余裕を持つことで、いつも何かに追われるのではなく、逆に人生を先取りすることができます。これが人生を何倍にも有意義に生きるコツといえるのではないでしょうか。

体質や性格によって早起きが得手、不得手の人がいるといわれますが、体質は一生同じではなく、努力すればある程度は変えられます。何事も前向きに生きようとすることで、体質、性格の壁を克服することができます。

生活別、1日の養生法プログラム

朝

早起きがリズムをつくり 自然治癒力を高める

- 少し無理をしてでも、早起きしてみましょう。

- 朝食は、体質にもよりますが、時間的に余裕があればしっかり食べ、食べたくないときは無理して食べなくてもよいでしょう。食事は、おいしく食べることが大事です。

- 通勤は、いつもより早い電車に乗り、ゆったりと座って仮眠をとったり、新聞を読んだり、読書を楽しむ余裕がほしいものです。

- 早めに会社に着いたら、仕事が始まる前に、できる範囲で気功をしましょう。

人間の生活には、リズムが大切です。毎日の生活が自然のリズムの中で進むことで自然治癒力や免疫力が高まり、病気になりにくい体になります。朝からこの波にうまく乗ると1日がスムーズに流れ出します。

昼

昼食は軽めに 主婦は気功のチャンス

- 昼食は軽めに。あまり食べ過ぎると眠くなったり、怠けたくなったりします。私の場合は昼食後、甘いものを食べるとホッとするので、昼食後に大福やシュークリームなどの甘いものを食べます。この時間帯にささやかな楽しみを作るとよいでしょう。昼寝もよいですね。

- 主婦の方は、夫や子どもが会社、学校に出かけたときが気功をやるチャンスです。家事をしながら「調身」「調息」「調心」を意識して体を動かすことがポイントです。

- 昼食は残り物ですませることが多くなりやすいので、食事にあえて変化をつけるように心がけます。

養生では楽しみが多ければ多いほどよいので、たまには家族が食べられないようなものを1人でこっそり食べるのもいいですね。

夜

早めに帰宅し、睡眠をしっかり

- 仕事は集中的に行い、早めに帰路につくように心がけましょう。

- 睡眠時間は、しっかり眠れていれば5、6時間でも充分です。例え睡眠不足でも気にしないで、「また今夜眠ればいい」と思うようにしていくことが大事です。

眠れない人のために、白隠禅師の「内観の法」をおすすめします。

仰向けに寝て足をちょっと開き、息を大きく吸って、吐くときに下腹部をグッと盛り上げて膨らませていきます。息を吐くときにお腹をグーッと膨らませるのは、初心者には難しいかもしれません。そのときは吸うときにお腹を膨らませ、吐くときにへこませてもかまいません。

下半身に気がみなぎって充実していくのを感じられればよいのです。この動作を何度か繰り返します。

年代別養生ヒント

20〜30代

既成の社会通念を 打ち破る意気込みを

この年代は、自分を確立する時代ですから、強くて能力のある人間になることを目指してほしいものです。思わぬ非常事態や困難にぶつかったときに第一線に立って闘う気概も、この時期にこそ育てましょう。

「与えられた環境のなかで熱く燃えろ!」「余計なことは考えなくていい、猪突猛進でいい!」と、言いたいですね。

これまでの社会常識やしきたりにとらわれることなく、既成の社会通念を打ち破るくらいの意気込みを持ってほしいと思います。

若いうちに、「武術」と「語学」をやったらよいと思います。心身ともに健康で、多くの人とコミュニケーションできることが、これからの社会ではとても重要です。やっておいて損はありません。

40〜50代

来るべき死を 視野に入れる時期

そろそろ年をとったときの準備を始めなくてはなりません。そのためには、とにかく足腰を鍛えることです。歩くことはもちろん、それ以外でもできることはなんでもやってみましょう。

また、来るべき死を視野に入れ、死を常にそばにおいておくことは大切です。死を自分の横においてみると人生の価値観も変わってきます。

私が死をちゃんと見れるようになったのは、病院を始めた46歳からでした。それまでは大勢の死にゆく人と会っていましたが、死を身近に感じることはありませんでした。

具体的に実生活で変わったことは、読む本が変わりました。ストレートに死について書いてある本でなくても死後の世界をちゃんと信じている人の本に共鳴するようになりました。

60代以上

よけいなものを削ぎ落とし 自分のエネルギーを残す

60代、70代はみなさんまだまだ元気です。でも、健康、肉親の死、子どもたちの独立……など、失うものが多くなり始めるときですが、それを悲しんではいけません。

どんどん手放して削ぎ落として、自分のエネルギー体だけ残していくのです。最終的には身体も余計なものとして、ストンと落とせるような心構えでいることが大切です。

80代以上になると、もう人それぞれです。ただ、死後の世界まで視野に入れないと身動きがとれなくなります。勝負は死後の世界です。

ただ、この時期をよく生きるという意味では、思うままに生きたほうがよいでしょう。食べたいものを食べて、やりたいことをやって、行きたいとこへ行って、伸び伸びとやっていくほうがよいでしょう。

著者情報

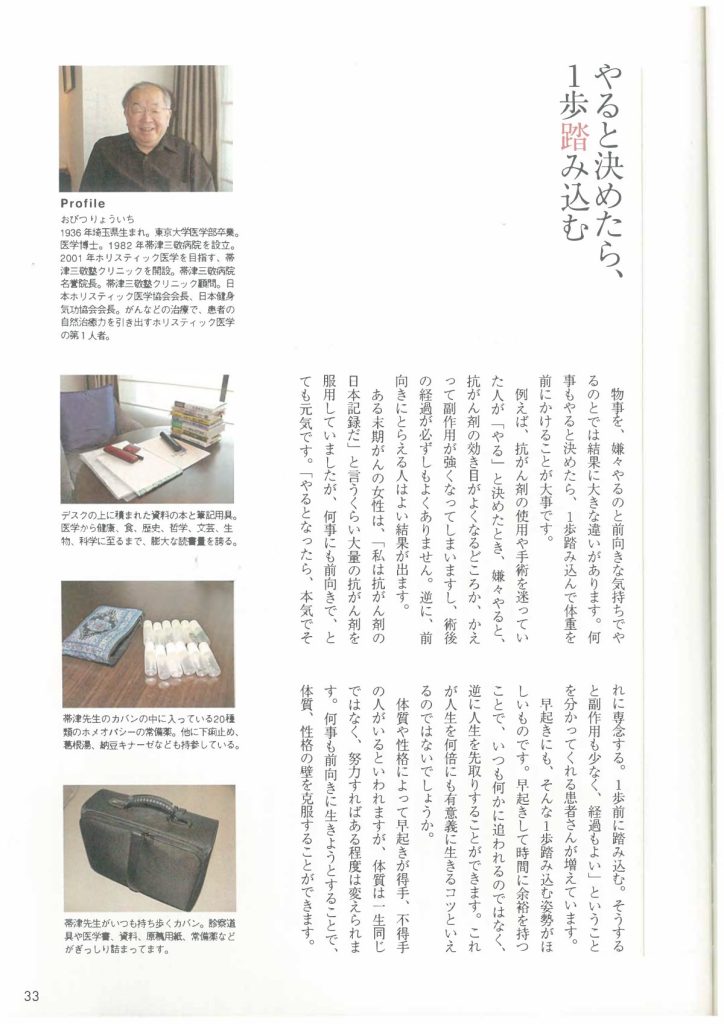

帯津良一

1936年埼玉県生まれ。東京大学医学部卒業。医学博士。1982年帯津三敬病院を設立。2001年ホリスティック医学を目指す、帯津三敬塾クリニックを開設。帯津三敬病院名誉院長。帯津三敬塾クリニック顧問。日本ホリスティック医学協会会長、日本健身気功協会会長。がんなどの治療で、患者の自然治癒力を引き出すホリスティック医学の第1人者。

クレジット

取材/高橋利直 文/矢崎栄司

(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック② 胃腸が決める健康力 自然に癒す、自然に直す』より抜粋)

健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜

「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?