不安な社会、消費文明はもう限界にきている

文明病について考えるということは、化石エネルギーと原子力に支えられている物質社会や消費社会をもたらした近代文明について考えることです。現代、多くの人が漠然とした不安感を抱えているのも、近代文明の限界が露呈してきたことが大きな原因です。近代が生み出した文明病を克服する処方箋について考えます。

文明病という言葉はすでに死語に近く、最近は知らない人も多いと思います。文明病と成人病、生活習慣病はほとんど同じ疾病を指していますが、名称が変わっていることに意味があります。

最初に文明病が言われていた頃には、「贅沢をしているから糖尿病になる、それは文明の産物だ」というような一種の贅沢病のようなニュアンスがつきまとい、ある種の批判的な目がありました。文明病は、物質文明に特有の病気で、昔はなかった病気、あったとしても極めて例外的な病気。それが増えているという一種の警告とともに、贅沢病というニュアンスを伴いながら使われていたということは、今一度確認しておく必要があるでしょう。

ところが、だんだんと文明病が増えてきて、そう特別な疾病でなくなってくると、大人になったらかかる症状ということで成人病と言われるようになりました。さらにそれが子どもにまで広がると、生活習慣病に変わったのです。つまり、贅沢をする人が増えるに従って名称が変わり、生活習慣病が蔓延してきたという捉え方も間違いではないと思います。このようなプロセスが、わずか数十年の間に起こったということは、人類の歴史上でも滅多にないことです。

文明病から成人病、さらに生活習慣病へ

文明病の本質は近代文明にあります。「近代」と言われている文明は日本では、幕末からの動きを受けて始まった明治政府が導入しました。伝統的なヨーロッパの支配構造を受け継ぐような形の憲法や法律を持ち込み、欧米に倣って教育制度や医療制度を持ち込みました。

医療で言えば、西洋医学を日本国家の医学に定めるという法律は明治になってわずか7年目の1875年に決めています。近代化への強烈な指向というか、焦りがあったわけです。

そこには、西洋に追いつき追い越せという焦りだけがあり、在来の医療をどうやって残していくか、どうやって両方のよいところを生かしていくか、という、いまでいう統合医療のようなものを考える余裕はまったくありませんでした。

当時の医師であり国会議員であったある人は、西洋医学は鉄の軍艦であり、日本の医学・漢方は木の小舟であるというようなことを言っています。ここには、西欧列強に対するコンプレックスと、西洋医学へのあこがれしかありません。

身近な環境の激変が、私たちを根底から不安に…

これに先立ち明治5年には暦も太陽暦に変わり、それまでの暦が突然使えなくなっています。欧米のコピーをして、上から一気にいまで言うところの国際標準化、グローバル化をやったわけです。このように、にわか仕立てで促成栽培的に作り上げたものが日本の近代の実体です。その変化に最初はとまどっていた人たちも、世代が変わるにつれて慣れ、いつしかそれにとりつかれて突っ走って今日にいたっているのです。

たとえば、日清戦争や日露戦争に向けて軍隊の育成をするとき、兵隊を強い体にするために何を食べさせればよいかと考え、近代栄養学的な食事指導をしています。この国の国民の健康を支える理論の大もとに近代栄養学を置き、現代の学校給食もその延長線上にあるわけです。

戦後の近代栄養学の全盛期に育った私たちの世代は、滋養のある卵や牛乳、カロリーが高い肉や砂糖が最もよいと教えられてきました。その意識は戦後一貫してあると思います。

私たちは戦後、アメリカ式の生活様式が最もよいという風潮の中で育ってきましたし、そういう価値観を押し付けられてきました。給食から始まり、米よりも小麦を食べろというアメリカの戦略に見事に乗せられてきたわけです。そのつけがまわりまわって、多くの人がいまメタボになっているわけですから、文明病の根は深いと言わざるをえません。

現代、多くの人が「このままでいいのか?」という不安や疑問を抱えているのは、かつてなかったことがあまりにもたくさん起こっているからでしょう。人間の一番のベースであり、存在の基盤である自分の住んでいる地面や空気、身近な環境が激変していることに起因しているのだと思います。

たとえば、ちょっと前までは、東京でも夏といえば蝉が鳴き、夕立があり、一雨くればパーッと晴れ上がって虹が出て、コウモリが飛び交っていました。そうした毎夏に経験していた風景がいつの間にか消えてしまいました。東京ではアブラゼミはまだいても、ニイニイゼミは姿を消してしまいました。

規則的に見えた四季の変化や四季特有の1日の変化が壊れ、昔からあった台風の吹き方がなんとなく違ってきていると多くの人が感じています。この夏の地域限定的な集中豪雨はその典型です。

そうしたことから始まり、私たちが生きている生活の中に、これまで経験したことがないことが起こっている、という事象の積み重ねがあります。さらによく見ると、ありとあらゆる場面でそういうことが起こってきていて、存在の根底が揺らいでいることが不安の原因となっているのです。

科学者の想定を遙かに超えたスピードで、地球や環境が悪い方へ向かっているのかもしれないと感じている人は多いと思います。南極大陸の一部の永久凍土が溶けてこけが生え、見渡す限り芝生のようになっているのを見れば、誰でもまさかと思うはずです。

地球や環境といったものをマクロ的に見る見方は、計算が複雑なものを単純化し、操作しているからこそ実現可能なわけで、現実に厳密に対応しようとすると、地形も気象も人間の行動も、すべての因子を含めなければなりません。それではあまりに複雑で、データとして処理できません。しかし、現実にはその複雑な世界で私たちは日々を生きているわけです。

マクロ的な見方は大事ですが、進行しつつあるさまざまな問題をテクノロジーだけで解決しようという試みは、明らかに限界にきています。それも、多くの人が感じている漠然とした不安感のもとになっているのではないでしょうか。人間や科学が現実に対応し切れていないのではないかという不安です。

普通の暮らしの中で自分ができる事を真剣に考える

こうした不安にどこから手をつけていけばよいかと言うと、結局は一人ひとりが自分の持ち場で、自分ができることをやるしかないわけです。それ以上のことができるわけでもないし、やったとしても長くは続かないでしょう。

長く続けられることをやるとしたら、私たち一人ひとりが生活しているその範囲内のことをやるしかありません。いままで通りでよいのか、どっちの方向に向いたらよいのか。一人ひとりが吟味していくことの集合としてしか現実は現れてはこないからです。

意識的に吟味したかどうかはともかく、現実にはなんとなく自分のライフスタイルを変えようとする人は増えています。

その結果は必ずしもまだはっきりとは現れてはいないかもしれません。しかし、「これまでのようなことを続けていると先はない」と気づいた人が少しずつ出てきて、たとえばオーガニックな方向などにシフトしてきました。最初は変人扱いされながらも、消費者と生産者が手を組んで共同事業のようにしてやってきた結果、現代ではむしろオーガニックはファッショナブルなライフスタイルだというくらいに変わってきています。そういうことは食べ物以外にも生活のさまざまな面で起こってきていると思います。

子どもがアトピーやぜん息で医者に行っても治らないといった現実を突きつけられたときに、どうすればいいのか、何をすればよいのかと真剣に考えなければならなくなったお母さんたちが、多少高くてもオーガニック食品を買う。

また一方で、親から受け継いできた農業のやり方に違和感を持っていた人たちが、新しいやり方を模索していく。そうした動きが市民レベルに拡大して現実を動かすのだろうと思います。

近代の価値観に蝕まれた、現代人の「本能」を鍛え直す

こうした動きは日本だけでなく、ほぼ全世界に共通していることで、そのもととなっているのは、やはり漠然とした不安感だと思います。

いつの時代でも人々は「普通の暮し」をしようとしてきました。そして、いつも暮しにくくて苦労があるという意味では、いまもまたそうだとしか言いようがありません。

いつの時代でも時代の重圧はあります。その重圧は、いつの時代でも子どもやお年寄りや病人や障がい者などの弱者と言われる人たちに、まずかかってきます。その意味では、弱者と言われる人たちに起こっていることは、社会全体への「警鐘」なのだと思います。現代社会はその警報が鳴りっぱなしの状態です。

行くところまで行かなければダメだという意見はあると思います。僕自身にもありますが、それを言ってしまったらおしまいだという気持ちもあります。かといって代案が簡単に出るような問題でもありません。

近代的な価値観が骨の髄までしみ通ってしまった現代人が、そこから脱していくとすれば、少なくとも価値観が完全にぐらついて、自分のよりどころがわからなくなってしまい、袋小路に追いつめられるような経験が必要でしょう。

それなしに、簡単に変わるような安易なものではないという気はします。大病しなければ本当の健康はわからないと言うのと同じで、知る必要があろうということです。

人類の歴史を捉えるキーワードは「魔術化」

文明病を考えていくときには、「近代」という問題をどうしても考えなければなりません。

ドイツの社会学者・経済学者であるマックス・ウェーバーは、近代の始まりを「脱魔術化」という言い方で定義しました。

自然や天体と自分との間の見えないつながりを実感したり、生きていること自体が神秘的なことだと感じるような感性――いわば魔法にかかったような人間の精神が古代からずっと続いてきたわけですが、その状態が人間を停滞させていた。そこから脱すること、つまり「脱魔術化」によって初めて理性に目覚め、理知的で合理的な人間像をつくり出して近代社会が生まれた、というわけです。

近代化のおかげで私たちが得たものは無数にあります。しかしながら、近代化は事実上、化石燃料をベースとする社会そのものでした。機関車から始まり石油文明、原子力文明へと移行し、化石燃料と原子力に依存する文明が近代文明だったのです。

文明病とは、化石燃料や原子力に依存している文明に特有の病気であると見るとわかりやすいと思います。

そして、化石燃料や原子力に依存する文明の矛盾があちこちで露呈してきたときに、近代的な価値観を乗り越えようとする動きが出てきたわけです。

その動きをモリス・バーマンという歴史学者は「世界の再魔術化」と規定しています。

つまり、近代以前の「魔術化」から脱した自我を中心とする、冷静な近代という時代が終わりつつある。近代はある意味でスピリチュアリティを否定したわけですが、自然との一体感や生きていることの神秘性も含めて、再びスピリチュアリティを回復させる「再魔術化」が始まっているというわけです。「再魔術化」の時代は「ホリスティック」(全体相関的)な時代であると言ってもよいと思います。

近代は化石燃料と原子力に依存する文明であった

再魔術化を目指す、という動きも理性の産物です。言葉自体が理性の産物ですから、人間が理性を捨てることは考えられません。近代以前の古代から近世までに理性がなかったかといえば、そんなことはありません。むしろ、近代に比べると全体性の上に立った、バランスのとれた理性があったように見うけられます。

バランスのとれた理性とは、限界を超えそうになったら他の要素がブレーキとして働くということです。そのブレーキがなく、どこまでも理性で突き進む価値観が近代的な価値観です。

原子爆弾の開発に歯止めなく傾斜していったのは、その象徴です。理性は人間の美質の一側面ですが、理性だけが突出して大きくなるとモンスター化するのです。

いま自分たちがいる場所を見つめ直す、どっちの方向に行こうとしているのかとおおづかみで見ていくときには、「魔術化」という視点で人類の歴史を大きく3段階に捉える方法も有効だと思います。前近代の「魔術化」の時代、近代の「脱魔術化」の時代、そして、脱近代に作られていく「再魔術化」の時代という認識の仕方です。

「再魔術化」については、理性が揺らいで不安な状態になるからあぶないという考え方と、本来、動物も植物も人間も含めたすべての生き物は大いなる力によって生かされているのだから、そこにこそ大いなる安心があるという考え方の2つに分かれます。

魔術化に対してネガティブな反応をする人が多いのですが、歴史の変遷をたどっていけば、圧倒的多数が魔術にかかっていた時代が非常に長くて、そこから目覚めて魔術を否定した時代が数百年あって、いま再び魔術化しようとしているという見方ができるのです。

大づかみの方向性や時代区分の中に自分を置いてみると、時代の問題と自分とがつながってきて、自ずから見えてくる方向があります。その大きな流れに行く第一歩をどう踏み出すかだと思います。

近代の脱魔術化の時代と現代の再魔術化の時代の最も大きな違いはテクノロジーです。

現代人は数百年間の近代の技術文明の時代を経過したことで、体の芯まで快適さや便利さがたたき込まれていますから、再魔術化といっても一気に前近代の穴ぐら生活に戻ることはありえません。

むしろ、石油に依存してきたエネルギーを、たとえば太陽光や風力、バイオマスといった持続可能なエネルギーにする。エアコンを廃棄してなくしてしまうのではなく、賢く使っていく。このエネルギーは太陽からいただいているものだと感謝しながら使うといったことが、ありとあらゆる面で起こってくるのではないかと思います。

自然エネルギーと呼ばれているものは、もとをたどれば太陽です。風も結局は太陽のエネルギーからきているわけでから、古代からあった太陽を中心とする宇宙観みたいにものに再び戻っていくことを再魔術化というのだと言っても、そう間違いではないでしょう。

ところが、日本ではそれもうまく行っていません。たとえば、東京電力がさかんにクリーンエネルギーと言っていますが、欧米では代替エネルギーという概念が確立していて、化石燃料や原子力と異なる持続可能なエネルギーであることが合意の上で定まっています。

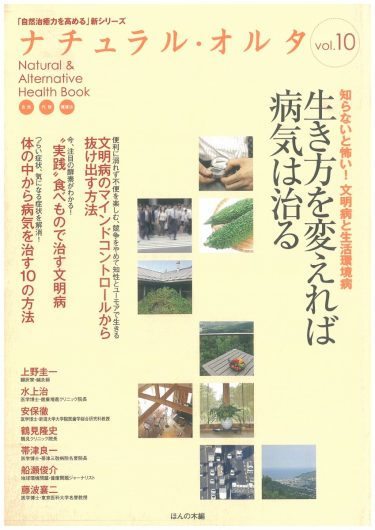

「もう一つの世界は可能である」を合い言葉に!

日本では代替という概念が希薄で、いつの間にか自然エネルギーとクリーンエネルギーが一緒になってしまい、原子力もクリーンなエネルギーだから持続可能性が高い。太陽光や風力と並んでクリーンなエネルギーだという、メディアの情報を信じ込まされることになっている恐ろしさがあります。

近代の人間観は無味乾燥な人間観です。近代医学がその典型ですが、人間をつきつめていくと、タンパク質でできている精密な分子機械であるというところに落とし込んでいく人間観です。

そこから始まって、精神は脳の複雑なメカニズムの産物であるいう立場、唯脳論的な立場が説得力を持つという時代がまだ続いていますが、これは人間を矮小化する最たるものだと思います。

地球温暖化や環境の危機もさることながら、こうした人間観そのものが人間を小さくしているし、再魔術化へのビジョンを閉ざす力として働いているような気がします。

国際問題評論家の北沢洋子さんが、現代の合い言葉は「もう1つの世界は可能である」ということだと言っていますが、私もまさにそうだと思います。

「もう1つの世界」というのは「オルタナティブな(代替の)世界」ということです。「オルタナティブな世界」が可能であると考えるか、考えないかでは、踏み出すステップが違ってきます。「オルタナティブな世界が可能だ」と思うからこそ、そちらに向かうビジョンを持って一歩でも進んでいこうと考えられるのです。その可能性が見えなかったらどこにも踏み出すことはできません。

ありとあらゆる市民が「再魔術化の世界」へ向かうビジョンを持ち、それが可能であると信じ、さらに一歩前に進んでいく。そのことがいま最も大切なことだと思います。

ただし、それはおそらくユートピア的なものではないでしょう。私は、いまあるものを一変するのではなく、いまあるものとの接し方やつきあい方を変えていくことだと思います。理性が作った技術に理性で気づくことで価値観が変わる。それが本当の理性のあり方だと思います。

著者情報

上野圭一

翻訳家・鍼灸師。1941年宝塚市生まれ。早稲田大学英文科卒、東京医療専門学校卒。日本ホリスティック医学協会副会長。代替医療利用者ネットワーク (CAMUNet)副代表。訳書に『人生は廻る輪のように』『人はなぜ治るのか』『癒す心、治る心』『森の旅人』など。著書に『代替医療 オルタナティブ・メディスンの可能性』『ナチュラルハイ』『ヒーリング・ボディ』など多数がある。

クレジット

取材/高橋利直 文/戸矢晃一

(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック⑩ 知らないと怖い!文明病と生活環境病 生き方を変えれば病気は治る』より抜粋)

健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜

「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?