アマゾン、先住民の暮らしから学ぶ

「生きる力」「治す力」

過酷な自然の中で暮らしているアマゾンのインディオたちには、寝たきりもなければ、病気という概念さえもない。彼らは鋭い感性を持ち、「治す力」に任せて病気を治し、「生きる力」によって自らの生命の最期も決めている。

風呂に入り、ぐっすり眠っても疲れがとれないのは働きすぎ。自分の体がストレスの種になる前に、今の働き方を変えよう!

簡単にわかる働きすぎのサイン

働き盛りといわれている現代の日本人は、朝早く家を出て、帰ってくるのは夜遅くと、働きづめです。こうしたことは男性ばかりでなく、女性も同様で、現代では誰もが非常に忙しくなっていて、日常的に疲れを感じている人がたくさんいます。

疲れていると血液の酸素分圧が下がりますので、一時的に酸素を入れて酸素分圧を上げることで疲れをとろうと、最近都会では「酸素バー」ができているほどです。しかし、長期的に見ると、それが体にとっていいとは思えません。

日常的に無理をせずに酸素を取り入れるには、お風呂に入ってよく温まることです。血行がよくなるだけでなく、皮膚から自然に酸素が吸収されるので徐々に血液中の酸素分圧をあげることができます。

長期的に見て健康に悪影響を与えない疲れとは、夜、お風呂に入りぐっすり眠り、翌朝起きたときにすっきり疲れがとれる程度までです。翌日まで疲れが残るようであれば、それは疲れがたまっている証拠、働きすぎのサインだと考えてください。

体を破壊していくストレスの悪循環

働きすぎは体の疲労だけでなく、精神的なストレスをもたらします。ストレス解消のためにお酒を飲んだり食事をとったりしますが、これは緊張しているときには交感神経が働き続けるため、体がバランスをとろうとして、リラックスしているときに働く副交感神経を刺激するためです。

しかし、アルコールが副交感神経に作用するのは飲み始めの1〜2時間だけで、それ以上は脈が速くなり、再び交感神経が緊張してしまいます。また、食べすぎで肥満になれば、ちょっと歩いただけで息が切れるなど、自分の体がストレスの種になってしまいます。

人間は、自分の体の声をきちんと聞くことができれば、自然といい方向にいくようにできています。それを支えているのが免疫です。しかし、無理を重ねたり、ストレスを抱えると体の声が聞こえなくなったり、無視してしまいます。その結果が病気です。

40代になったら、がむしゃらにがんばるような仕事のやり方は変えなければなりません。

病気を防ぐ免疫の要は、血液中にある約1%の白血球。究極の免疫力は〝マクロファージ”にあった。

免疫の中心的な役割を担う白血球

ヒトはなぜ病気になるのか、病気とストレスや老化について考えていくと、自律神経が大きく関わっていることがわかります。

私たちの体には神経系統のネットワークが張り巡らされていますが、これは手足などのように自分で意識的に動かせる随意神経系と、内臓や血管のように動かせない自律神経系(不随意神経系)に分かれています。私たちが健康に毎日をすごせるのは、この自律神経が必要に応じて私たちの体をコントロールしてくれているからです。

この自律神経の不調を生じさせるのが、悩みや心配といったストレスです。つまり、自律神経はヒトの心と体をつないでいるわけですが、そのときのカギになっているのが白血球です。

白血球は血液の中のわずか約1%を占めるだけですが、体内に病原菌などが入り込んだときにこれを撃退したり、がん細胞などができたときにはこれを取り除く働きをしています。白血球は人間の免疫の中心的な役割を担っているのです。

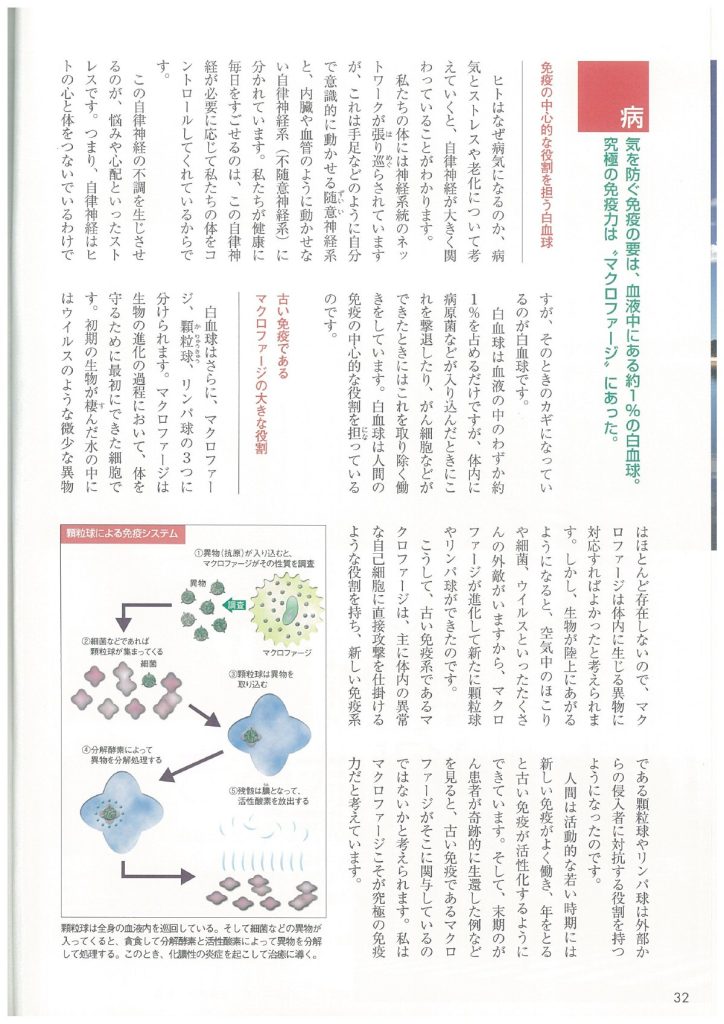

古い免疫であるマクロファージの大きな役割

白血球はさらに、マクロファージ、顆粒球、リンパ球の3つに分けられます。マクロファージは生物の進化の過程において、体を守るために最初にできた細胞です。初期の生物が棲んだ水の中にはウイルスのような微少な異物はほとんど存在しないので、マクロファージは体内に生じる異物に対応すればよかったと考えられます。しかし、生物が陸上にあがるようになると、空気中のほこりや細菌、ウイルスといったたくさんの外敵がいますから、マクロファージが進化して新たに顆粒球やリンパ球ができたのです。

こうして、古い免疫系であるマクロファージは、主に体内の異常な自己細胞に直接攻撃を仕掛けるような役割を持ち、新しい免疫系である顆粒球やリンパ球は外部からの侵入者に対抗する役割を持つようになったのです。

人間は活動的な若い時期には新しい免疫がよく働き、年をとると古い免疫が活性化するようにできています。そして、末期のがん患者が奇跡的に生還した例などを見ると、古い免疫であるマクロファージがそこに関与しているのではないかと考えられます。私はマクロファージこそが究極の免疫力だと考えています。

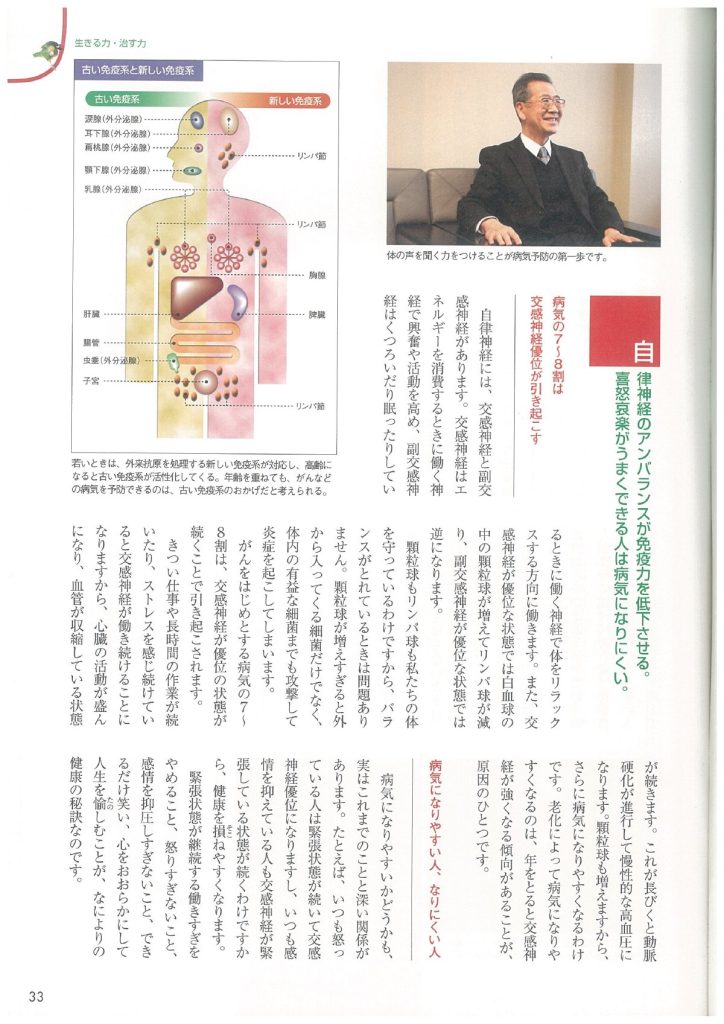

自律神経のアンバランスが免疫力を低下させる。喜怒哀楽がうまくできる人は病気になりにくい。

病気の7〜8割は交感神経優位が引き起こす

自律神経には、交感神経と副交感神経があります。交感神経はエネルギーを消費するときに働く神経で興奮や活動を高め、副交感神経はくつろいだり眠ったりしているときに働く神経で体をリラックスする方向に働きます。また、交感神経が優位な状態では白血球の中の顆粒球が増えてリンパ球が減り、副交感神経が優位な状態では逆になります。

顆粒球もリンパ球も私たちの体を守っているわけですから、バランスがとれているときは問題ありません。顆粒球が増えすぎると外から入ってくる細菌だけでなく、体内の有益な細菌までも攻撃して炎症を起こしてしまいます。

がんをはじめとする病気の7〜8割は、交感神経が優位の状態が続くことで引き起こされます。

きつい仕事や長時間の作業が続いたり、ストレスを感じ続けていると交感神経が働き続けることになりますから、心臓の活動が盛んになり、血管が収縮している状態が続きます。これが長びくと動脈硬化が進行して慢性的な高血圧になります。顆粒球も増えますから、さらに病気になりやすくなるわけです。老化によって病気になりやすくなるのは、年をとると交感神経が強くなる傾向があることが、原因のひとつです。

病気になりやすい人、なりにくい人

病気になりやすいかどうかも、実はこれまでのことと深い関係があります。たとえば、いつも怒っている人は緊張状態が続いて交感神経優位になりますし、いつも感情を抑えている人も交感神経が緊張している状態が続くわけですから、健康を損ねやすくなります。

緊張状態が継続する働きすぎをやめること、怒りすぎないこと、感情を抑圧しすぎないこと、できるだけ笑い、心をおおらかにして人生を愉しむことが、なによりの健康の秘訣なのです。

過酷な環境に暮らすアマゾンの先住民には、寝たきりもなければ、病気という概念さえもない。

自力で物を食べられるかが生死を決める世界

過日、私はアマゾンの奥地でインディオたちと、毎年数ヶ月間一緒に暮らしている熱帯森林保護団体の代表の南研子さんとお話しする機会がありました。

インディオたちの食事はイモと果実や川で獲った魚などです。部族が暮らす集落はジャングルに囲まれ、そこには猛獣が生息していて、毒蛇にかまれたら一巻の終わりだそうです。トイレはジャングル、風呂は川。森の中で南さんが用を足しているときに、1メートル先に色鮮やかな猛毒蛇が通りすぎていったこともあったそうです。

こんな過酷な中で暮らしているのに、南さんがいつも訪れている500人くらいの部族の中には、この20年間で寝たきりの人は1人もいない、病気で寝込むことがあってもせいぜい10日くらいで治るといいます。

実はインディオには病気という概念すらなく、悪霊か何かがご馳走を食べに来たと考えているので、悪霊が満腹になって立ち去るまでじっと待ちます。なかなか帰らないと滅多に使わない薬草を使い、それでも帰らないときは、シャーマンが「帰りなさい」と諭すのだそうです。

また、病気で寝ている人には、イモや魚を持っていってあげますが、枕元に置くだけで食べさせることは絶対にしないそうです。病人が自分で枕元にある食べ物を食べるしかない、それができない人は4、5日で死んでいく。自力で食事ができるかどうかが生死を分けるのです。

「生きる力」を失っても生かされている病人

日本のように、1人で食べられない人にスプーンで口まで食べ物を運んだり、意識がなくなった病人に点滴で栄養を与えるような世界にいると、インディオの人たちは残酷に見えるかもしれません。

しかし、寝たきりで、食べる力も意識もほとんどないのに、ただ生き延びさせることだけが目的になっている医療が、人間にとって本当に幸福かどうかはよく考えてみる必要があります。

体が本当に栄養を必要としているのなら、自然に食欲は増すはずです。必要としていないのに無理に栄養を補給すると、かえって病気が長引きます。アマゾンの先住民は、このことも教えてくれています。

病気になったら栄養をとる、は間違い。最期は「生きる力」があるかどうかに任せてみる。

マクロファージを病気の治療に集中させるために

白血球の中のマクロファージは、体内に異物が入ってくると顆粒球やリンパ球に対応するように指令を出したり、組織が壊れたときには修復するよう指令を出します。さらに、過剰な栄養が入ってきたときには、それを脂肪として貯蔵するように指示します。逆に栄養が入ってこないで飢餓状態になったときには、最小限の栄養分で生きられるように体を整えます。

マクロファージには体をやせ衰えさせる作用があるのですが、これはエネルギーの代謝を抑え、少ない白血球でも体を防御できるようにするためだと考えられます。代謝が少なくなれば、かりに白血球が半分になっていても病気と戦うことができるからです。

マクロファージが栄養の処理をする必要がなくなり、病気を治すことに集中できれば、免疫力を効果的に働かせることができるようになります。

寝たきりのまま、点滴で栄養をとっていると、マクロファージは病気を治す方向に全力で向かうことができません。私の経験からしても、こうした治療では、寝たきり状態から回復する可能性はほとんどありません。

病気であっても患者さんに「生きる力」が残っているのならば、点滴などはやめ、マクロファージを病気と戦うことだけに集中させるのです。病気を治すというのは、体内の細胞が本来持っている独自の機能を取り戻すことです。

最期の選択は「生きる力」

もはや「生きる力」がないのであれば、そのまま安らかな死を迎えることができます。絶食状態で体が弱っていくと、実は、死の苦痛はそれほどでもないのです。4、5日絶食状態が続けば、最期は恍惚とした状態になるはずです。

最期はその人の「生きる力」に任せてみるのもいいのではないでしょうか。現代の医療は、人間を何とか生かそうと思うあまり、逆に、人間らしさを失わせることになっていないでしょうか。

野生生物は身を潜めて食を断ち、静かに死んでいきます。それが生物の本能に刻まれた最期なのではないでしょうか。アマゾンのインディオたちは、自然に沿った生き方をしているため、その鋭い感性で体の仕組みを実感し、人間が本来あるべき死の姿を知っているのだと思います。

安保流 病気にならない7つのポイント

健康であり続けるには、細胞が本来持っている免疫力を十分に発揮できるようにすることです。それには特別なことは必要ありません。毎日、ちょっとしたことを続けることが大切です。

ポイント1 夜更かしは免疫力を低下させます。睡眠不足にもなり、体によいことはありません。

健康のためには朝型生活にしましょう。午前中に仕事の効率を上げ、なるべく定時に帰るようにしましょう。やむをえず残業などで長時間労働をしなければならない場合は、睡眠時間はきちんと確保するように心がけてください。免疫力を下げるもっとも大きな要因は、長く起きていることと目を疲れさせることです。自分の体は自分で守るしかありません。

ポイント2 食べすぎないのが基本。50歳をすぎたら理想的な食事は玄米菜食です。

かつて日本人は食べることに困り、栄養失調で病気になって亡くなる人もいました。いまでは食べ物は豊かになりましたが、食べすぎ、栄養の取りすぎがいろいろな病気を引き起こしています。食事は腹八分目。アルコールはたしなむ程度なら毎日でもいいですが、二日酔いになるほどの飲みすぎには注意。50歳をすぎたら玄米菜食が理想的な食事です。

ポイント3 パソコンは1〜2時間に一度は休憩をとる。徹夜でのパソコンやテレビゲームはやめる。

免疫力を下げる大きな要因は、長く起きていること(長い時間重力に逆らうこと)と、光の点滅を見続けて目を疲れさせることです。夜遅くまでパソコンを使って働き続けることは、この両方に該当します。日中の方が目の負担が少ないので、できれば夜はパソコンで仕事をしないこと、最低でも1〜2時間に一度は休憩をとって目を休めてください。

ポイント4 ストレスが強い人ほど病気になりやすくなる。長びかないように、その場で受け流したり対処しましょう。

現代人には、ストレスのまったくない生活は考えられませんが、ストレスは交感神経を緊張させ、それが長く続くと病気になりやすくなります。ストレスを感じてもそれを継続させることなく、その場で受け流したり、うまく対処できれば免疫力を落とすこともありません。趣味やスポーツに打ち込むなど、自分なりのストレス解消法を持ちましょう。

ポイント5 自分に合った運動をする習慣をつけよう。歩くことは体を動かす基本です。

毎日歩いたり、腹筋や背筋の体操をするなど、自分に合った運動を習慣づけましょう。特に歩くことは体を動かす基本です。体の中で大きな筋肉は下半身と腰の周辺の筋肉ですが、これらは歩くことで自然に鍛えられますし、血流もよくなります。歩くスピードはその人の年齢や体力に応じて決めること、自分で気持ちいいと感じるペースでいいのです。

ポイント6 できるだけ薬は使わない。使っていい薬はないと心得えましょう。

薬は症状を緩和させるだけでも負担になります。慢性病で使っていい薬はありません。特に、高齢者が飲んでもいい薬は全くないと思ってください。風邪をひいたときには薬に頼らず、体を休めて治すようにしましょう。どんな薬よりも、規則的な生活やバランスのとれた食事、体を動かすといった普段からの生活習慣が健康には一番いいと知ってください。

ポイント7 いつまでもボケずに元気でいたいのならば、できれば70歳くらいまで仕事を続けることです。

体も脳も健康に保とうとするならば、できれば70歳くらいまでは仕事を続けることです。体力的にきつければ午後3〜4時には終える、週に3日だけにするなど、ペースダウンしてもかまいません。ペースダウンしながら仕事を続け、並行して趣味の幅を広げていく。ボランティアでもいいですから社会に参加し続けることは、生きがいにもなります。

著者情報

安保徹(あぼ とおる)

新潟大学大学院医歯学総合研究科教授。1947年、青森県生まれ。東北大学医学部卒業。80年、アメリカ・アラバマ大学留学中。88年、胸腺以外でつくられる胸腺外分化T細胞を発見。96年、白血球の自律神経支配のメカニズムを解明。2000年には胃潰瘍の原因が胃酸であるとの定説を覆す論文を米国医学誌に発表し衝撃を与える。免疫学の第一人者。

クレジット

取材/高橋利直 文/戸矢晃一 写真協力/熱帶森林保護団体 イラスト/佐々木信一(クォーター)

(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック⑦ しのびよる「病い」を予防する方法 体に聞く「治す力・癒す力」』より抜粋)

健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜

「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?