あるがままに生きる、あるがままに話す

我が心の旅

人には、時として本音や本心を他人に打ちあけられないこともあります。どうしよう、という迷いが、時には、その人の行動を制限したり、あるいは、物事に対する方針を先延ばしにしてしまうこともあります。そんなときでも、あるがままに行動して、あるがままに生きることで後悔のない、迷いのない人生をおくることができます。私はそう考えますし、また、自分でもそうありたいと思っています。

埼玉県、川越の商家で育った、私の子ども時代

私の生家は、埼玉県の川越でおもちゃ屋を営んでいました。お店から500メートルくらい離れたところに住んでいる家がありましたが、そこでも雑貨店を営んでいました。店はどちらも年中無休。終戦後、商売がだんだん忙しくなってきて、両親とも朝早くから夜遅くまで店に詰めていたのを覚えています。

私には弟がいますが、両親は2人の子どものことなんか構っていられない、という毎日でした。ですから、家のことや子どもの面倒を見てもらうため、知人の縁をつてに、お手伝いさんに来てもらったんです。その人は増田そのさんという小母さんでした。

私たち家族は、この小母さんとは直接の縁はありませんでしたが、小母さんのお兄さんの奥さんがお針の先生で、駒場(東京都目黒区)の教室まで母親が習いに行っていた関係で、紹介してもらったのです。

当時はまだ戦時中で、私が小学校2年生ぐらいの頃でした。小母さんは確か、両親よりも10歳ほど年上と記憶していたので、40代半ばだったのではないのでしょうか。

両親代わり、母親代わりの小母さん 増田そのさんという人

この小母さんという人は曲がったことが嫌いで、いつも堂々としていました。ものの見方や考え方が垢抜けていて、正義感もあり、世相を観る目にもはっきりと主張があり、成長期の純真な心にずいぶん影響を受けたと思います。

戦時中でしたので、みんなはらはらしていたんじゃないかと思います。日本は軍事力からいっても勝てると思わないとぼそぼそっと言うわけです。

あの頃は、神の国日本は必ず勝つと小学校の先生が教えていましたからね。私もそれを信じていて、帰宅してからそのことを小母さんに言うと、あんまり賛成できないと言うわけです。当時、私は小学校の低学年でしたからね、ショックでした。

小母さんは札幌生まれの札幌育ち、当時としてはハイカラな女学校を出たモダンガールでした。その影響を受けてか、非常にしゃれたセンスがいろんなところにありました。詳細はわからないのですが、恋愛結婚後に離婚をして、その後は東京のお屋敷に奉公していたと聞いています。こういった背景もセンスの良さを育てていたんだと思います。

あの頃はもののない時代で、食べ物ひとつでもそれこそ一家で団欒しながらちゃぶ台囲んで、その上にはマッシュドポテトしかないという様子です。そして、みんなでラジオを聴きながらわいわい言っていたんですからね。

小母さんは、料理にもセンスがありました。マッシュドポテトを作るのも上手でしたよ。また、終戦後になって、ものが少し行き渡ってくると、いろんなもの作ってくれたんですけど、玉子どんぶりにしてもチャーハンにしても、豚の肉のショウガ焼きにしても、ものすごくうまかった思い出があります。

ケンブリッジ大学に行きなさいと真顔で言われた突然の出来事

ある時、「あなたはケンブリッジ大学に行きなさい」と真顔で言われたことがありました。確か、終戦後すぐのことで、どうしてケンブリッジ大学なのかは覚えていないのですが、終戦を小学校4年生の8月にむかえたその直後のことです。その光景は、今でも鮮明に覚えています。

ちょうど4年生の秋に作文を書いたんですね。その作文は、「夢」という題でした。当時、私のクラス担任の先生は、軍隊から帰ってきたばかりで、まだ軍服を着ているわけです。この先生は子どもの教育にはものすごくスパルタで、殴り倒されてバーンと床に倒れる生徒もいました。今だったら大変です。でも、その先生がそういうことしながら、ある時「夢」って言う題で作文を書けって言ってね。その時、私の将来の夢はケンブリッジ大学へ行くことって書いたら、その先生がものすごく喜んで、みんなの前で読んでくれたんです。友達もみんな覚えているんですよ。やっぱり印象が強かったんだと思いますね。でも、作文の内容はよく覚えていないんです。ただ将来はイギリスのケンブリッジ大学に行くということと、小母さんのことを書いた記憶はありますが、医療のことは書いていませんね。その時は、医学部に行こうとは考えていませんでした。

いろんな意味で小学校、中学、高校と少年、青年時代の成長期の人格形成に対して、正義感とか、ハイカラな考え方など、あらゆる面で小母さんの影響は多大でした。

本が好き、映画が好き。毎日のように同じ映画を見に行って充実した時を過ごした中学、高校生時代

私は学生時代、本がたいへん好きで映画も大好きだったのですが、本を買いたい、映画が見たいということに小母さんは、いつでもこころよく支援してくれました。確か中学生くらいの頃だったと思いますが、川越の自宅から歩いていけるところに映画館があったので、気に入った映画があると、毎日のように同じ映画を見に行ったものです。

また、小母さんは人に対する好き嫌いが非常にあって、この人はだめな人だと思う人にはまったく愛想が悪いんですよ。そういう人が訪ねてきてもお茶も出さない。でも、この人は良いと思うとものすごく親切にする。彼女のその判断から、私は人を見る眼や物事の善悪を学んだものです。私の今の好き嫌いは、小母さんの好き嫌いなんですよ。真っ直ぐな人で、花のある人が好きなんですよ。今の私は、彼女の影響をそっくり受け継いでいるんです。

帯津先生は宇宙人だ、私は日本人だ

また、私の後輩で、埼玉県の秩父に住んでいる漢方薬の専門家で大友一夫先生という方がいます。この先生は自分流の生活をきっちり持っていて、行動も考え方もぶれないんです。

先日、大友先生に増田そのさんのことを書いた本を贈ったところ、うれしかったと激励が来ました。これは非常にある意味ではなまめかしい文章だと、私と小母さんのこと言っているんですね。今まで、あなたとだいたい考え方が似ていると思っていたが、少し違いがあるのがわかったとも書いてあるんです。それから、「帯津先生は老荘で私は孔孟。帯津先生は花より団子で私は団子より花だ」と…。

大友先生は自然のものを写真に撮るのが大好きなですよ。地元の秩父の山を年中歩いていて、きれいな野生の花とかそういう写真をいっぱい撮っているんです。大友先生は、撮った写真を絵ハガキにして人に配ったりしていますが、私はそういう趣味が一切ないんですよ。それを言っているんですよね。

おかしかったのは、「帯津先生は宇宙人だ、私は日本人だ」と。確かに大友先生は、日本人という感じです。日本が大好きで…。で、その後に「先生はコスモポリタンだと、私はあんぽんたん」、これには笑っちゃったんですね。吹き出してしまいました。

私にも、今まで人に言えなかったこと書けなかったことがありました

小母さんの話に戻ります。実は高校3年くらいの時だったと思いますが、ある日、大学ノートを私にすっと渡すんです。なんだろう、と思って「何」と言ってもなんにも言わない。開けてみたら私に対する恋文です。一緒になりたいという文面でした。

そういっても私は高校3年生ですからね。小母さんは母親より上で、50歳くらいでした。私はやっぱり子どもでしたから、そういう気は全くないし読んでそのまま返したんです。黙って。

そしたら黙って受け取って。それで終わりです。それからあとは、普通に今まで同様なんの変わりもなく変化はなかったですね。

しかし、あれはどういうことにしても大変重大なことだったと思うんですね。さすがにこのことは、本の中には書けずにいたのですが、本ができた後に出版社の人が設けてくれた一席があり、そこに、担当の編集者と帯津病院の元看護婦長の山田さんもいたと思いますが、そこで私がぽろっと言っちゃったんです。でも、やっぱりここまで書けなかったと…。

そしたら、担当編集者の方は、先生のお考えひとつですから書けないなら書けなくていいですよ、と。これはこれでよかったと思っています。小母さんが1977年の5月に虚空へと旅立ってから、もう30年経ちますが、以来、毎年、夏には小母さんのお墓がある函館に欠かさずお参りに行っています。

いよいよケンブリッジ行きが現実となる日がやってきた

5〜6年前に、ケンブリッジ大学で代替療法のワークショップがあるので、私にお呼びがかかった時は、ほんとうにうれしかったです。「ケンブリッジ大学か、よし行こう!」そして、行く前の8月のお墓参りの時、ケンブリッジ大学にいよいよ行くことになったと、小母さんに報告しました。

ケンブリッジ大学とは、クライスト大学など、そこの地域にあるいろんな大学を総称してケンブリッジ大学と呼んでいます。だから、一つひとつの大学には個別の名前が付いているんです。そのひとつのクライスト大学は、アカデミックな雰囲気で静かで、これに惹かれました。さらにうれしかったのは、食堂の壁にチャールズ・ダーウィンの肖像画が掛けてありました。彼は、ここの卒業生だったんですね。あれにはうれしかった。

チャールズ・ダーウィンは進化論で有名です。1809年に生まれて1882年に死んでいますから19世紀いっぱい生きた科学者です。ダーウィンのことを書いた「ダーウィンのミミズ、フロイトの悪夢」(アダム・フィリップス著 渡辺政隆訳 みすず書房)と言う本があるんですよ。これを読んだら、ものすごくチャールズ・ダーウィンに惹かれました。

チャールズ・ダーウィンのお父さんは医者で、彼もいったんケンブリッジの医学部に入るものの辞めて神学科に編入しました。ダーウィンは解剖が嫌いだったと言うんですけど、博物学や自然科学に興味を持っていたようです。カブトムシが好きだったんですよね。カブトムシを追っていくことの方が医学の勉強より好きだったんです。それで医学部を辞めたんだと思います。

何よりもすごいのは、大学を出てイギリス海軍の測量船ビーグル号に乗ったことです。しかも、自費でお金を出して乗り込むわけです。それから5年間かけて世界中を回るんです。あのころの船旅って命の危険がものすごくあったと思うんですね。あれを読んでも、人食い人種のいる島に行ったり、猛獣はいるし、その上、5年間で徹底的に地質の調査をしたり、動物を観察したり、動物を捕らえて生きたままではなくて死んだ状態で、どういうふうにしたかわかりませんけど、膨大な量を持ち帰ったそうですね。そこから進化論が出てくるんです。

並大抵の人じゃないなあってね。だからケンブリッジに行って、ダーウィンの肖像画が掛けてあったのを見た時に、惹かれるものがありました。

あるがままに行動しあるがままに生き後悔、迷いのない人生をおくる

私はこれまで、たくさんの執筆や講演をしてきましたけど、今まで誰ひとりとして、小母さんのことは喋っていませんでした。

先日出版したその本の依頼を、3年前にある出版社から受けましたが、その原稿を渡してから間もなく、本の中に「帯津先生の愛についても書いて欲しい」と追加の依頼を受けたのです。

始めは、書くほどのものがないと思ったのですが、でも、小母さんのことを思い出してね。もし私がこのまま黙って死ぬと、誰もこの事実を知らないままになるんですよ。それはそれでよいとして書くのはよそうと思ったのですが、後書きを書く段階で、やはりこれは言っておいた方がいいかなと考え直しました。それで、決心して小母さんのことを書くことにしたんです。

人は、時として本音や本心を打ちあけられない時があります。私も家庭のこと、仕事のことなどずいぶんと悩みもあります。うつうつとします。どうしよう、どうしたらよいかという迷いが、時には、その人の行動を制限したり、ストレスを感じたり、あるいは、物事に対する方針を決められないこともあります。

そのような時でも、あるがままに行動して、あるがままに生きることを貫くことで、後悔のない、迷いのない、ストレスのない人生をおくることができます。私はそう考えますし、また、自分でもそうありたいと思っています。

著者情報

帯津 良一

帯津三敬病院名誉院長

1936年埼玉県生まれ。東京大学医学部卒業。医学博士。1982年帯津三敬病院を設立。2001年ホリスティック医学を目指す、帯津三敬塾クリニックを開設。帯津三敬病院名誉院長。帯津三敬塾クリニック顧問。日本ホリスティック医学協会会長、日本健身気功協会会長。がんなどの治療で、患者の自然治癒力を引き出すホリスティック医学の第1人者。

クレジット

取材・文/高橋利直

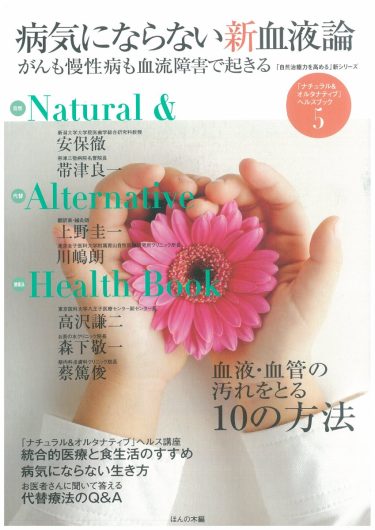

(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック④ つらい心をあ軽くする本』より抜粋)

健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜

「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?