これはよく効く! なるほどカンタン!

パート別、ひとりでできる疲労回復エクササイズ

日本でいえば聖徳太子のころより少し早い隋の時代の医師であり医療行政のトップに立った巣元方(そうげんぽう)が1700余りの病名を確定し診断法を整理して中医学の古典となった『諸病源候論』には、300近い病気に対して自分でする導引(気功法)で治療していく方法が書かれています。以下、そのほんの一部を初心者向けにアレンジしてご紹介いたします。

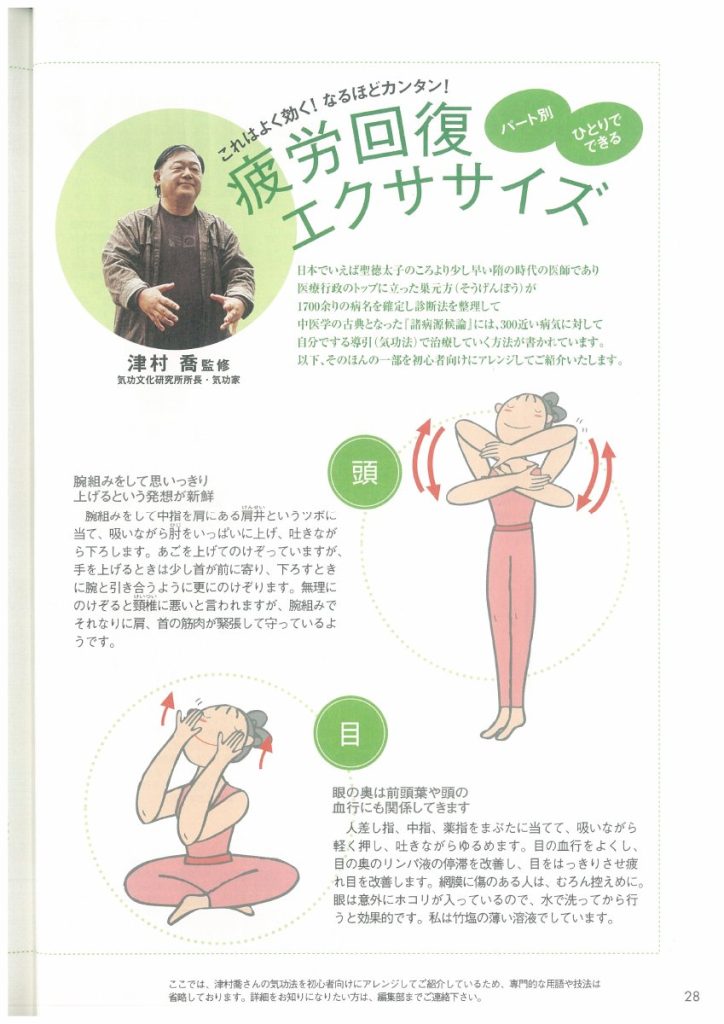

頭

腕組みをして思いっきり上げるという発想が新鮮

腕組みをして中指を肩にある肩井というツボに当て、吸いながら肘をいっぱいに上げ、吐きながら下ろします。あごを上げてのけぞっていますが、手を上げるときは少し首が前に寄り、下ろすときに腕と引き合うように更にのけぞります。無理にのけぞると頸椎に悪いと言われますが、腕組みでそれなりに肩、首の筋肉が緊張して守っているようです。

目

眼の奥は前頭葉や頭の血行にも関係してきます

人差し指、中指、薬指をまぶたに当てて、吸いながら軽く押し、吐きながらゆるめます。目の血行をよくし、目の奥のリンパ液の停滞を改善し、目をはっきりさせ疲れ目を改善します。網膜に傷のある人は、むろん控えめに。眼は意外にホコリが入っているので、水で洗ってから行うと効果的です。私は竹塩の薄い溶液でしています。

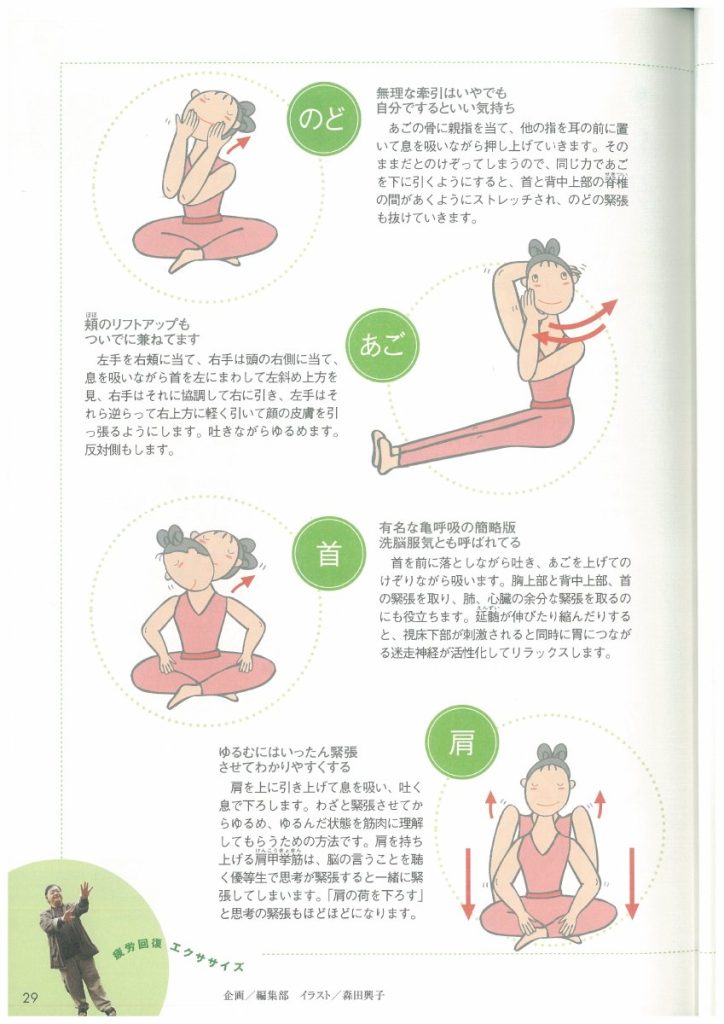

のど

無理な牽引はいやでも自分でするといい気持ち

あごの骨に親指を当て、他の指を耳の前に置いて息を吸いながら押し上げていきます。そのままだとのけぞってしまうので、同じ力であごを下に引くようにすると、首と背中上部の脊椎の間があくようにストレッチされ、のどの緊張も抜けていきます。

あご

頬のリフトアップもついでに兼ねてます

左手を右頬に当て、右手は頭の右側に当て、息を吸いながら首を左にまわして左斜め上方を見、右手はそれに協調して右に引き、左手はそれら逆らって右上方に軽く引いて顔の皮膚を引っ張るようにします。吐きながらゆるめます。反対側もします。

首

有名な亀呼吸の簡略版洗脳服気とも呼ばれてる

首を前に落としながら吐き、あごを上げてのけぞりながら吸います。胸上部と背中上部、首の緊張を取り、肺、心臓の余分な緊張を取るのにも役立ちます。延髄が伸びたり縮んだりすると、視床下部が刺激されると同時に胃につながる迷走神経が活性化してリラックスします。

肩

ゆるむにはいったん緊張させてわかりやすくする

肩を上に引き上げて息を吸い、吐く息で下ろします。わざと緊張させてからゆるめ、ゆるんだ状態を筋肉に理解してもらうための方法です。肩を持ち上げる肩甲挙筋は、脳の言うことを聴く優等生で思考が緊張すると一緒に緊張してしまいます。「肩の荷を下ろす」と思考の緊張もほどほどになります。

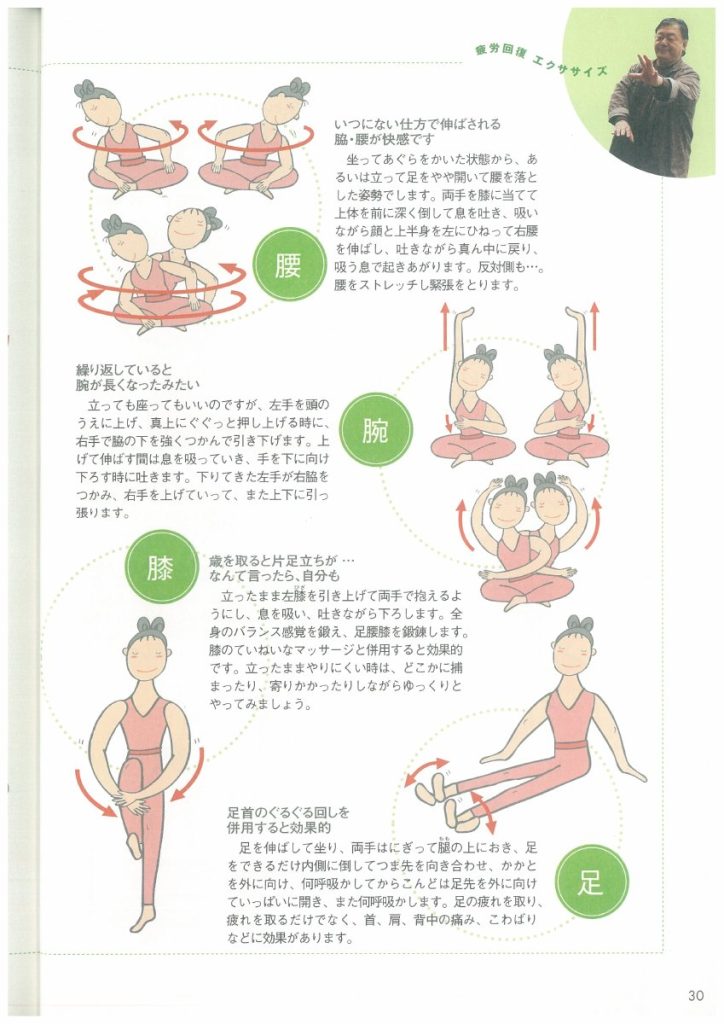

腰

いつにない仕方で伸ばされる脇・腰が快感です

坐ってあぐらをかいた状態から、あるいは立って足をやや開いて腰を落とした姿勢でします。両手を膝に当てて上体を前に深く倒して息を吐き、吸いながら顔と上半身を左にひねって右腰を伸ばし、吐きながら真ん中に戻り、吸う息で起きあがります。反対側も…。腰をストレッチし緊張をとります。

腕

繰り返していると腕が長くなったみたい

立っても座ってもいいのですが、左手を頭のうえに上げ、真上にぐぐっと押し上げる時に、右手で脇の下を強くつかんで引き下げます。上げて伸ばす間は息を吸っていき、手を下に向け下ろす時に吐きます。下りてきた左手が右脇をつかみ、右手を上げていって、また上下に引っ張ります。

膝

歳を取ると片足立ちが…なんて言ったら、自分も

立ったまま左膝を引き上げて両手で抱えるようにし、息を吸い、吐きながら下ろします。全身のバランス感覚を鍛え、足腰膝を鍛錬します。膝のていねいなマッサージと併用すると効果的です。立ったままやりにくい時は、どこかに捕まったり、寄りかかったりしながらゆっくりとやってみましょう。

足

足首のぐるぐる回しを併用すると効果的

足を伸ばして坐り、両手はにぎって腿の上におき、足をできるだけ内側に倒してつま先を向き合わせ、かかとを外に向け、何呼吸かしてからこんどは足先を外に向けていっぱいに開き、また何呼吸かします。足の疲れを取り、疲れを取るだけでなく、首、肩、背中の痛み、こわばりなどに効果があります。

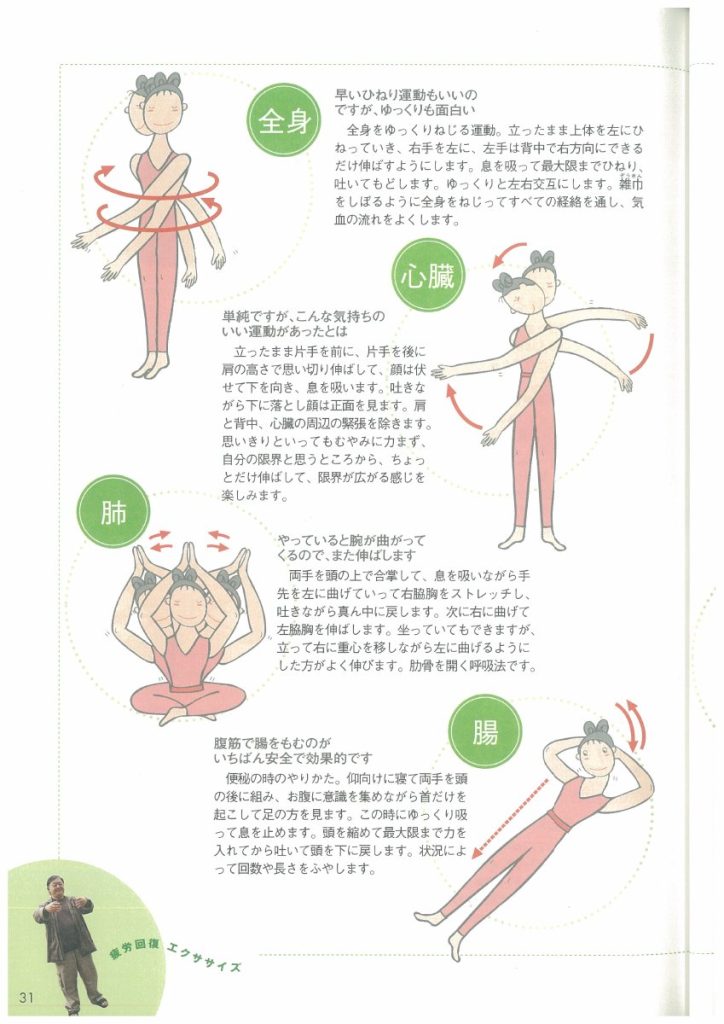

全身

早いひねり運動もいいのですが、ゆっくりも面白い

全身をゆっくりねじる運動。立ったまま上体を左にひねっていき、右手を左に、左手は背中で右方向にできるだけ伸ばすようにします。息を吸って最大限までひねり、吐いてもどします。ゆっくりと左右交互にします。雑巾をしぼるように全身をねじってすべての経絡を通し、気血の流れをよくします。

心臓

単純ですが、こんな気持ちのいい運動があったとは

立ったまま片手を前に、片手を後に肩の高さで思い切り伸ばして、顔は伏せて下を向き、息を吸います。吐きながら下に落とし顔は正面を見ます。肩と背中、心臓の周辺の緊張を除きます。思いきりといってもむやみに力まず、自分の限界と思うところから、ちょっとだけ伸ばして、限界が広がる感じを楽しみます。

肺

やっていると腕が曲がってくるので、また伸ばします

両手を頭の上で合掌して、息を吸いながら手先を左に曲げていって右脇胸をストレッチし、吐きながら真ん中に戻します。次に右に曲げて左脇胸を伸ばします。坐っていてもできますが、立って右に重心を移しながら左に曲げるようにした方がよく伸びます。肋骨を開く呼吸法です。

腸

腹筋で腸をもむのがいちばん安全で効果的です

便秘の時のやりかた。仰向けに寝て両手を頭の後に組み、お腹に意識を集めながら首だけを起こして足の方を見ます。この時にゆっくり吸って息を止めます。頭を縮めて最大限まで力を入れてから吐いて頭を下に戻します。状況によって回数や長さをふやします。

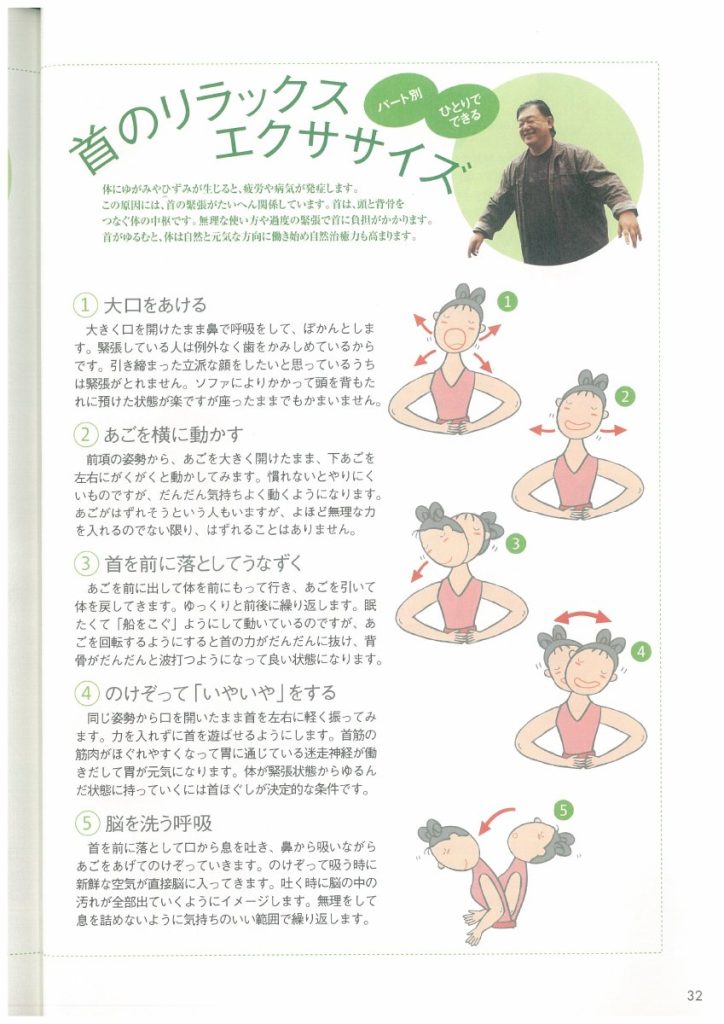

首のリラックスエクササイズ

体にゆがみやひずみが生じると、疲労や病気が発症します。この原因には、首の緊張がたいへん関係しています。首は、頭と背骨をつなぐ体の中枢です。無理な使い方や過度の緊張で首に負担がかかります。首がゆるむと、体は自然と元気な方向に働き始め自然治癒力も高まります。

1. 大口をあける

大きく口を開けたまま鼻で呼吸をして、ぽかんとします。緊張している人は例外なく歯をかみしめているからです。引き締まった立派な顔をしたいと思っているうちは緊張がとれません。ソファによりかかって頭を背もたれに預けた状態が楽ですが座ったままでもかまいません。

2. あごを横に動かす

前項の姿勢から、あごを大きく開けたまま、下あごを左右にがくがくと動かしてみます。慣れないとやりにくいものですが、だんだん気持ちよく動くようになります。あごがはずれそうという人もいますが、よほど無理な力を入れるのでない限り、はずれることはありません。

3. 首を前に落としてうなずく

あごを前に出して体を前にもって行き、あごを引いて体を戻してきます。ゆっくりと前後に繰り返します。眠たくて「船をこぐ」ようにして動いているのですが、あごを回転するようにすると首の力がだんだんに抜け、背骨がだんだんと波打つようになって良い状態になります。

4. のけぞって「いやいや」をする

同じ姿勢から口を開いたまま首を左右に軽く振ってみます。力を入れずに首を遊ばせるようにします。首筋の筋肉がほぐれやすくなって胃に通じている迷走神経が働きだして胃が元気になります。体が緊張状態からゆるんだ状態に持っていくには首ほぐしが決定的な条件です。

5. 脳を洗う呼吸

首を前に落として口から息を吐き、鼻から吸いながらあごをあげてのけぞっていきます。のけぞって吸う時に新鮮な空気が直接脳に入ってきます。吐く時に脳の中の汚れが全部出ていくようにイメージします。無理をして息を詰めないように気持ちのいい範囲で繰り返します。

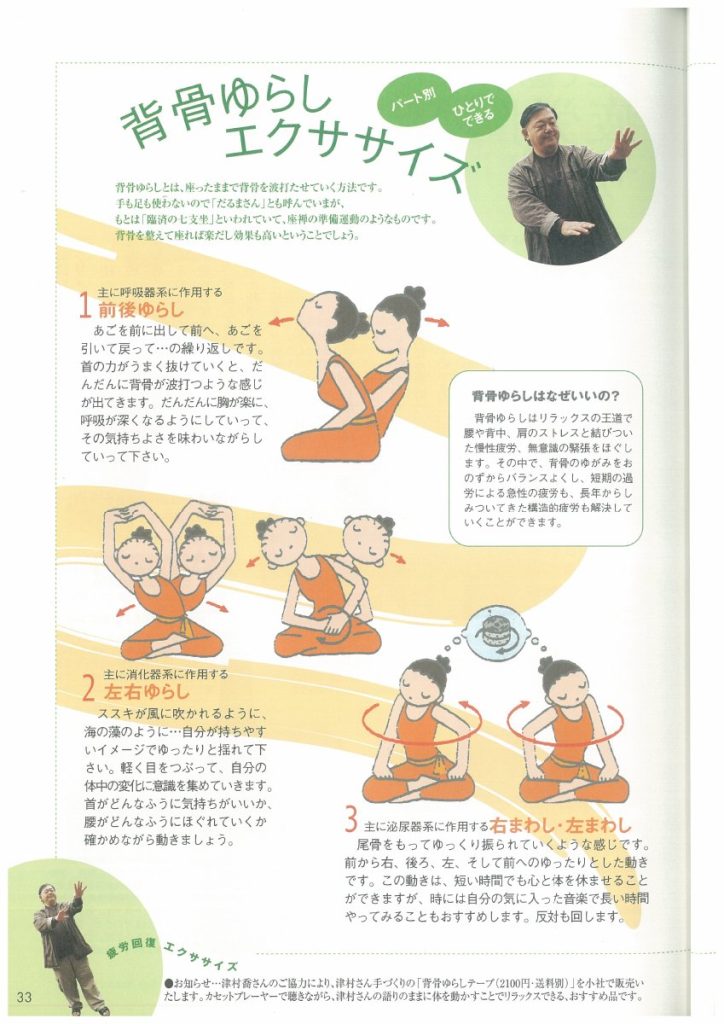

背骨ゆらしエクササイズ

背骨ゆらしとは、座ったままで背骨を波打たせていく方法です。手も足も使わないので「だるまさん」とも呼んでいまが、もとは「臨済の七支坐」といわれていて、座禅の準備運動のようなものです。背骨を整えて座れば楽だし効果も高いということでしょう。

背骨ゆらしはなぜいいの?

背骨ゆらしはリラックスの王道で腰や背中、肩のストレスと結びついた慢性疲労、無意識の緊張をほぐします。その中で、背骨のゆがみをおのずからバランスよくし、短期の過労による急性の疲労も、長年からしみついてきた構造的疲労も解決していくことができます。

1. 主に呼吸器系に作用する 前後ゆらし

あごを前に出して前へ、あごを引いて戻って…の繰り返しです。首の力がうまく抜けていくと、だんだんに背骨が波打つような感じが出てきます。だんだんに胸が楽に、呼吸が深くなるようにしていって、その気持ちよさを味わいながらしていって下さい。

2. 主に消化器系に作用する 左右ゆらし

ススキが風に吹かれるように、海の藻のように…自分が持ちやすいイメージでゆったりと揺れて下さい。軽く目をつぶって、体中の変化に意識を集めていきます。首がどんなふうに気持ちがいいか、腰がどんなふうにほぐれていくか確かめながら動きましょう。

3. 主に泌尿器系に作用する 右まわし・左まわし

尾骨をもってゆっくり振られていくような感じです。前から右、後ろ、左、そして前へのゆったりとした動きです。この動きは、短い時間でも心と体を休ませることができますが、時には自分の気に入った音楽で長い時間やってみることもおすすめします。反対も回します。

著者情報

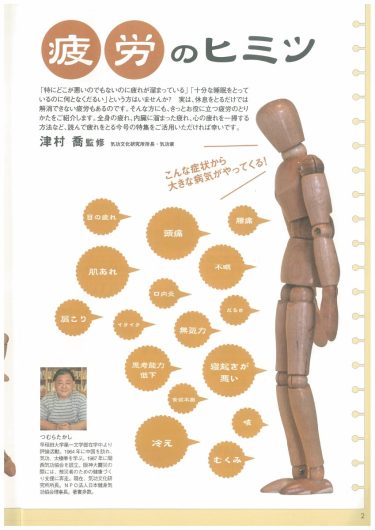

津村喬監修 気功文化研究所所長・気功家

クレジット

企画/編集部 イラスト/森田興子

(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック③ 疲れとり自然健康法 心と体の癒し方、治し方』より抜粋)

健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜

「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?