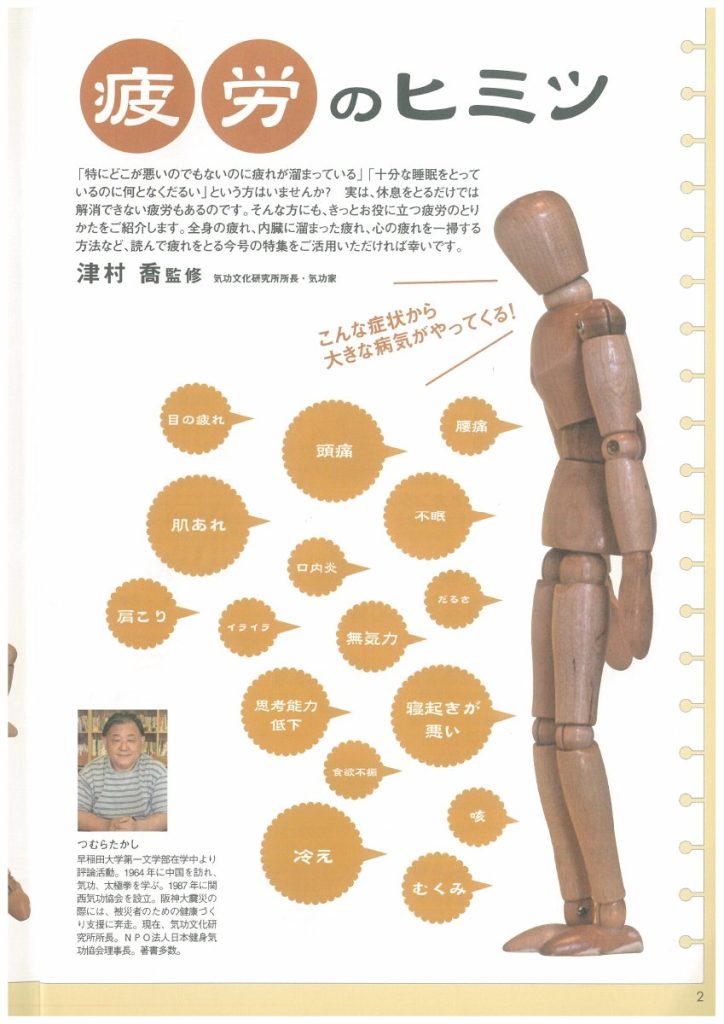

疲労のヒミツ

津村喬監修 気功文化研究所所長・気功家

「特にどこが悪いのでもないのに疲れが溜まっている」「十分な睡眠をとっているのに何となくだるい」という方はいませんか? 実は、休息をとるだけでは解消できない疲労もあるのです。そんな方にも、きっとお役に立つ疲労のとりかたをご紹介します。全身の疲れ、内臓に溜まった疲れ、心の疲れを一掃する方法など、読んで疲れをとる今号の特集をご活用いただければ幸いです。

こんな症状から大きな病気がやってくる!

ちょっと待って! あなたのその疲れ、ただ寝るだけで治りますか?

「疲れた→休養(寝る)」では、取れない疲労もあります

スポーツの後の筋肉の疲れや、パソコンやデスクワーク後の精神疲労。一刻も早くお風呂に入って、一杯飲んで…と思いますが、ちょっと待って下さい!

筋肉にたまった疲労を、早く取り除くためには、10分程度のウォーキングやストレッチなど、さらに〈軽めの運動〉を行うとよいのです。このように運動後、軽い運動をして疲労回復を図る方法を積極的休養(アクティブレスト)と言います。

〈軽めの運動〉は、体を全く動かしていない場合にもおすすめ。デスクワークなど、長時間同じ姿勢を続けると、全身の血行が悪くなりますが、僧帽筋(頭、首、肩、腕を支える重要な筋肉)など一部の筋肉だけは、ずっと緊張しているので、軽く動いて血流を良くすることが大切です。

週末の寝溜めは、かえって疲労の原因となる

週末の極端な寝溜めもご用心。私たちの体内時計は、朝の起床時間を起点として動いているので、いつもより3時間遅く起きると、就寝時間も3時間遅くなります。

その結果、日曜夜に早く眠れず、月曜から睡眠不足でグッタリ、という経験お持ちの方もいるのでは…。ウイークデーの睡眠不足を週末に取り戻そうとお考えの方は、要注意です。

こんな悩みも疲労につながる

対人関係からくる疲労

相手に対して良いと思ってやったことが理解されない。そればかりか、不快な思いをさせられた…。こういった不愉快な対人関係も、疲労の原因です。

金銭の不安や悩みからくる疲労

頭の中はいつもお金のやりくりで一杯。そんな自分がいやだし、疲れ切ってしまっている。「金の工面で首が回らない」本当に金銭不安で首がガチガチになります。

身体以外にも様々な疲労がある

筋肉をいくらほぐそうとも、なかなか取れない人には、肉体疲労でない、怒り・悲しみ・悩みなどによって痛みや疲労を引き起こしている場合があります。疲労と痛み、感情は、切っても切り離せない関係にあります。

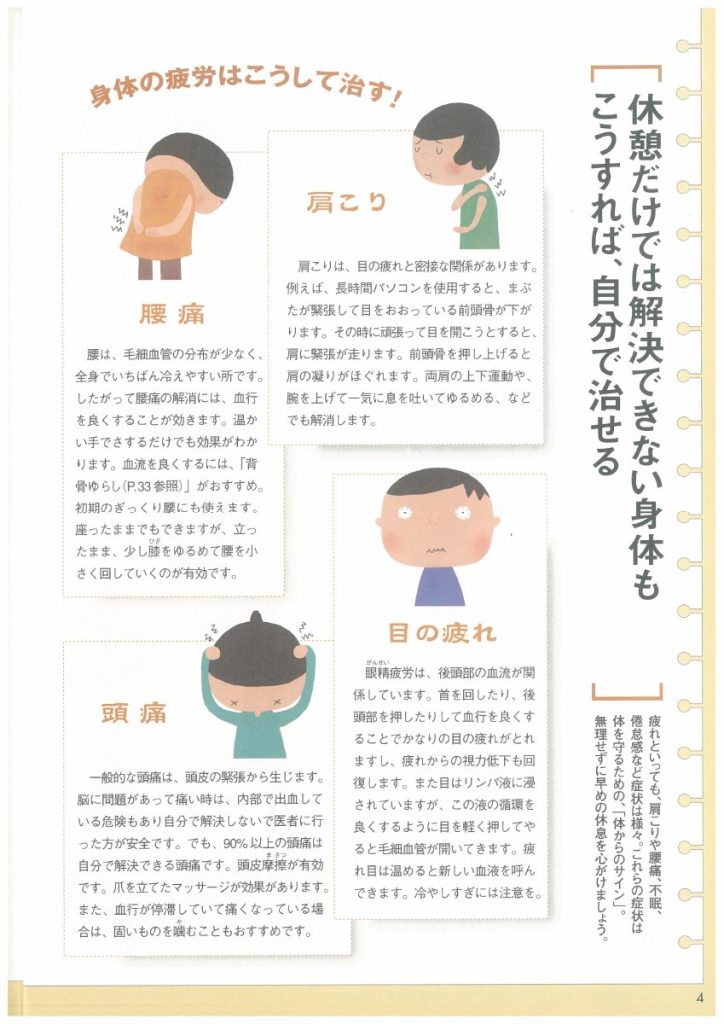

休憩だけでは解決できない身体もこうすれば、自分で治せる

疲れといっても、肩こりや腰痛、不眠、倦怠感など症状は様々。これらの症状は体を守るための、「体からのサイン」。無理せずに早めの休息を心がけましょう。

肩こり

肩こりは、目の疲れと密接な関係があります。例えば、長時間パソコンを使用すると、まぶたが緊張して目をおおっている前頭骨が下がります。その時に頑張って目を開こうとすると、肩に緊張が走ります。前頭骨を押し上げると肩の凝りがほぐれます。両肩の上下運動や、腕を上げて一気に息を吐いてゆるめる、などでも解消します。

腰痛

腰は、毛細血管の分布が少なく、全身でいちばん冷えやすい所です。したがって腰痛の解消には、血行を良くすることが効きます。温かい手でさするだけでも効果がわかります。血流を良くするには、「背骨ゆらし」がおすすめ。初期のぎっくり腰にも使えます。座ったままでもできますが、立ったまま、少し膝をゆるめて腰を小さく回していくのが有効です。

頭痛

一般的な頭痛は、頭皮の緊張から生じます。脳に問題があって痛い時は、内部で出血している危険もあり自分で解決しないで医者に行った方が安全です。でも、90%以上の頭痛は自分で解決できる頭痛です。頭皮摩擦が有効です。爪を立てたマッサージが効果があります。また、血行が停滞していて痛くなっている場合は、固いものを噛むこともおすすめです。

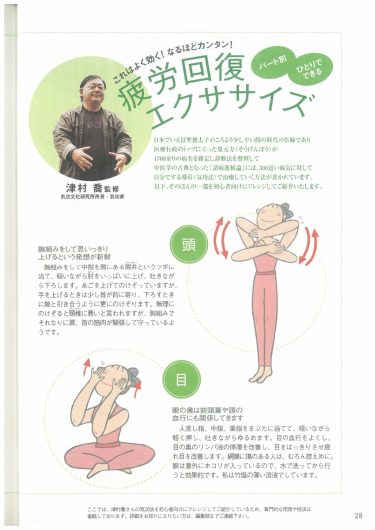

目の疲れ

眼精疲労は、後頭部の血流が関係しています。首を回したり、後頭部を押したりして血行を良くすることでかなりの目の疲れがとれますし、疲れからの視力低下も回復します。また目はリンパ液に浸されていますが、この液の循環を良くするように目を軽く押してやると毛細血管が開いてきます。疲れ目は温めると新しい血液を呼んできます。冷やしすぎには注意を。

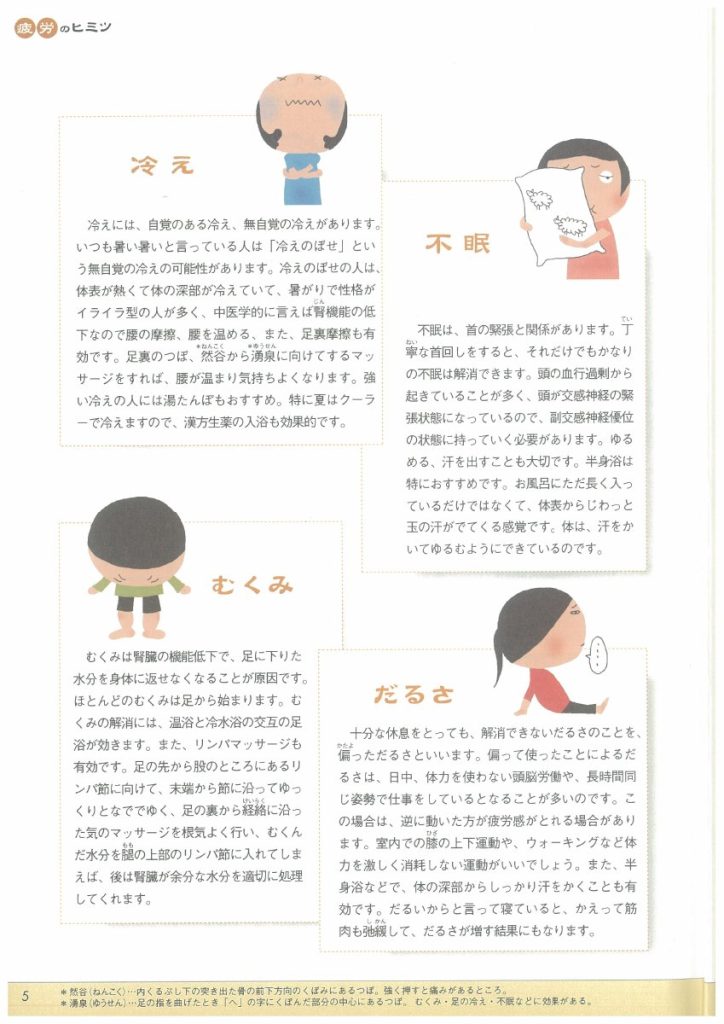

冷え

冷えには、自覚のある冷え、無自覚の冷えがあります。いつも暑い暑いと言っている人は「冷えのぼせ」という無自覚の冷えの可能性があります。冷えのぼせの人は、体表が熱くて体の深部が冷えていて、暑がりで性格がイライラ型の人が多く、中医学的に言えば腎機能の低下なので腰の摩擦、腰を温める、また、足裏摩擦も有効です。足裏のつぼ、然谷※1から湧泉※2に向けてするマッサージをすれば、腰が温まり気持ちよくなります。強い冷えの人には湯たんぽもおすすめ。特に夏はクーラーで冷えますので、漢方生薬の入浴も効果的です。

※1 内くるぶし下の突き出た骨の前下方向のくぼみにあるつぼ。強く押すと痛みがあるところ。

※2 足の指を曲げたとき「へ」の字にくぼんだ部分の中心にあるつぼ。むくみ・足の冷え・不眠などに効果がある。

不眠

不眠は、首の緊張と関係があります。丁寧な首回しをすると、それだけでもかなりの不眠は解消できます。頭の血行過剰から起きていることが多く、頭が交感神経の緊張状態になっているので、副交感神経優位の状態に持っていく必要があります。ゆるめる、汗を出すことも大切です。半身浴は特におすすめです。お風呂にただ長く入っているだけではなくて、体表からじわっと玉の汗がでてくる感覚です。体は、汗をかいてゆるむようにできているのです。

むくみ

むくみは腎臓の機能低下で、足に下りた水分を身体に返せなくなることが原因です。ほとんどのむくみは足から始まります。むくみの解消には、温浴と冷水浴の交互の足浴が効きます。また、リンパマッサージも有効です。足の先から股のところにあるリンパ節に向けて、末端から節に沿ってゆっくりとなででゆく、足の裏から経絡に沿った気のマッサージを根気よく行い、むくんだ水分を腿の上部のリンパ節に入れてしまえば、後は腎臓が余分な水分を適切に処理してくれます。

だるさ

十分な休息をとっても、解消できないだるさのことを、偏っただるさといいます。偏って使ったことによるだるさは、日中、体力を使わない頭脳労働や、長時間同じ姿勢で仕事をしているとなることが多いのです。この場合は、逆に動いた方が疲労感がとれる場合があります。室内での膝の上下運動や、ウォーキングなど体力を激しく消耗しない運動がいいでしょう。また、半身浴などで、体の深部からしっかり汗をかくことも有効です。だるいからと言って寝ていると、かえって筋肉も弛緩して、だるさが増す結果にもなります。

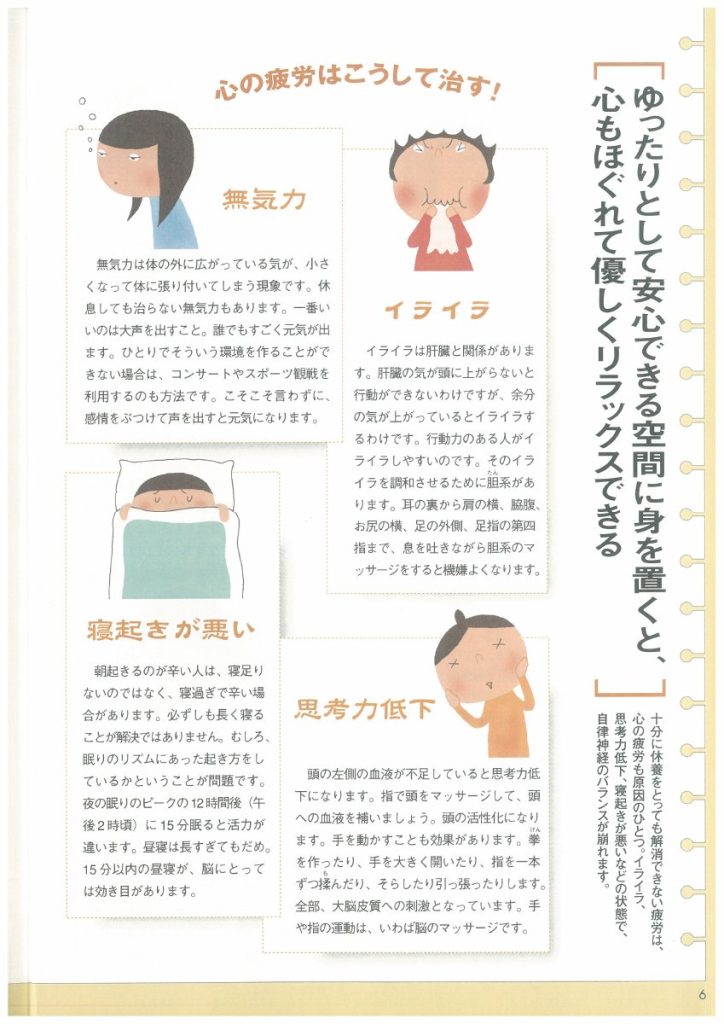

ゆったりとして安心できる空間に身を置くと、心もほぐれて優しくリラックスできる

十分に休養をとっても解消できない疲労は、心の疲労も原因のひとつ。イライラ、思考力低下、寝起きが悪いなどの状態で、自律神経のバランスが崩れます。

無気力

無気力は体の外に広がっている気が、小さくなって体に張り付いてしまう現象です。休息しても治らない無気力もあります。一番いいのは大声を出すこと。誰でもすごく元気が出ます。ひとりでそういう環境を作ることができない場合は、コンサートやスポーツ観戦を利用するのも方法です。こそこそ言わずに、感情をぶつけて声を出すと元気になります。

イライラ

イライラは肝臓と関係があります。肝臓の気が頭に上がらないと行動ができないわけですが、余分の気が上がっているとイライラするわけです。行動力のある人がイライラしやすいのです。そのイライラを調和させるために胆系があります。耳の裏から肩の横、脇腹、お尻の横、足の外側、足指の第四指まで、息を吐きながら胆系のマッサージをすると機嫌よくなります。

寝起きが悪い

朝起きるのが辛い人は、寝足りないのではなく、寝過ぎで辛い場合があります。必ずしも長く寝ることが解決ではありません。むしろ、眠りのリズムにあった起き方をしているかということが問題です。夜の眠りのピークの12時間後(午後2時頃)に15分眠ると活力が違います。昼寝は長すぎてもだめ。15分以内の昼寝が、脳にとっては効き目があります。

思考力低下

頭の左側の血液が不足していると思考力低下になります。指で頭をマッサージして、頭への血液を補いましょう。頭の活性化になります。手を動かすことも効果があります。拳を作ったり、手を大きく開いたり、指を一本ずつ揉んだり、そらしたり引っ張ったりします。全部、大脳皮質への刺激となっています。手や指の運動は、いわば脳のマッサージです。

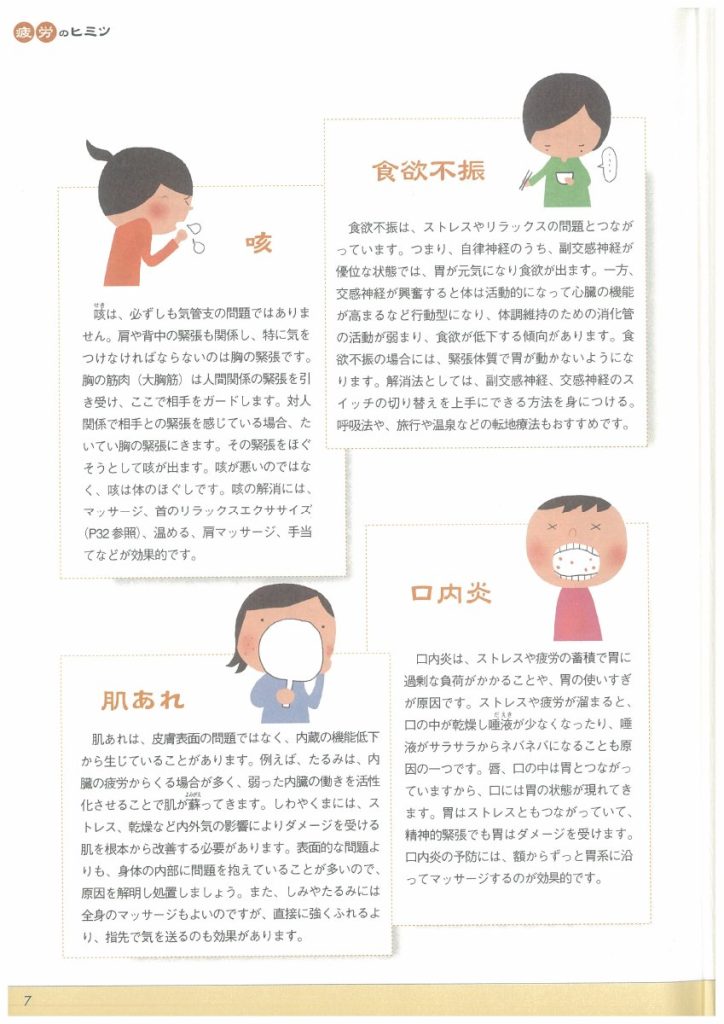

咳

咳は、必ずしも気管支の問題ではありません。肩や背中の緊張も関係し、特に気をつけなければならないのは胸の緊張です。胸の筋肉(大胸筋)は人間関係の緊張を引き受け、ここで相手をガードします。対人関係で相手との緊張を感じている場合、たいてい胸の緊張にきます。その緊張をほぐそうとして咳が出ます。咳が悪いのではなく、咳は体のほぐしです。咳の解消には、マッサージ、首のリラックスエクササイズ、温める、肩マッサージ、手当てなどが効果的です。

食欲不振

食欲不振は、ストレスやリラックスの問題とつながっています。つまり、自律神経のうち、副交感神経が優位な状態では、胃が元気になり食欲が出ます。一方、交感神経が興奮すると体は活動的になって心臓の機能が高まるなど行動型になり、体調維持のための消化管の活動が弱まり、食欲が低下する傾向があります。食欲不振の場合には、緊張体質で胃が動かないようになります。解消法としては、副交感神経、交感神経のスイッチの切り替えを上手にできる方法を身につける。呼吸法や、旅行や温泉などの転地療法もおすすめです。

肌あれ

肌あれは、皮膚表面の問題ではなく、内蔵の機能低下から生じていることがあります。例えば、たるみは、内臓の疲労からくる場合が多く、弱った内臓の働きを活性化させることで肌が蘇ってきます。しわやくまには、ストレス、乾燥など内外気の影響によりダメージを受ける肌を根本から改善する必要があります。表面的な問題よりも、身体の内部に問題を抱えていることが多いので、原因を解明し処置しましょう。また、しみやたるみには全身のマッサージもよいのですが、直接に強くふれるより、指先で気を送るのも効果があります。

口内炎

口内炎は、ストレスや疲労の蓄積で胃に過剰な負荷がかかることや、胃の使いすぎが原因です。ストレスや疲労が溜まると、口の中が乾燥し唾液が少なくなったり、唾液がサラサラからネバネバになることも原因の1つです。唇、口の中は胃とつながっていますから、口には胃の状態が現れてきます。胃はストレスともつながっていて、精神的緊張でも胃はダメージを受けます。口内炎の予防には、額からずっと胃系に沿ってマッサージするのが効果的です。

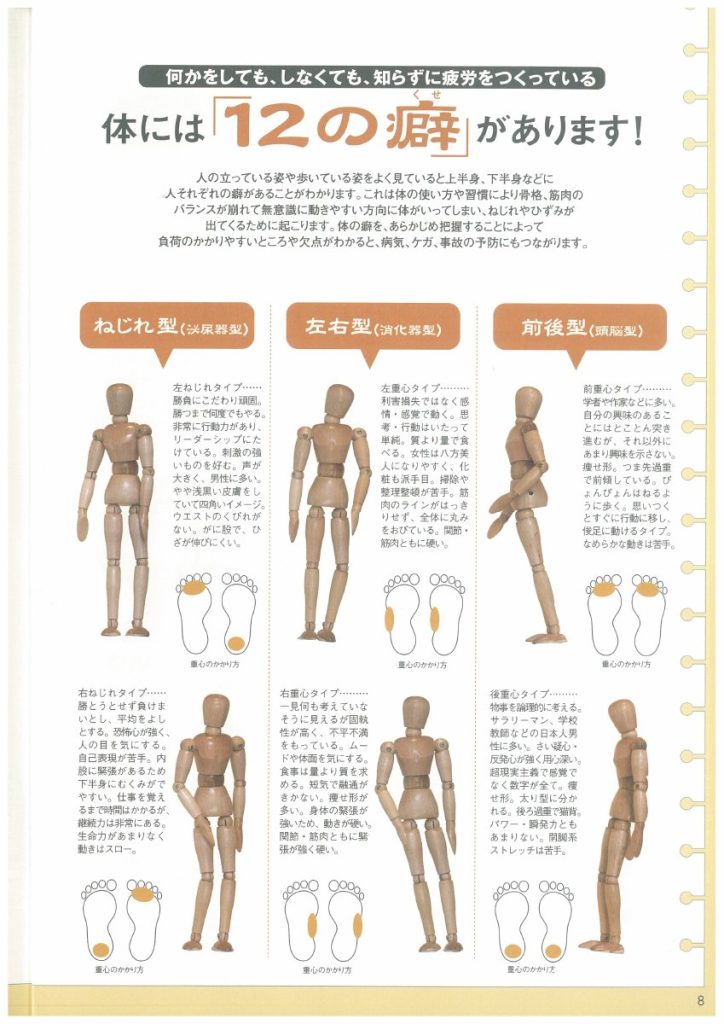

何かをしても、しなくても、知らずに疲労をつくっている体には「12の癖」があります!

人の立っている姿や歩いている姿をよく見ていると上半身、下半身などに人それぞれの癖があることがわかります。これは体の使い方や習慣により骨格、筋肉のバランスが崩れて無意識に動きやすい方向に体がいってしまい、ねじれやひずみが出てくるために起こります。体の癖を、あらかじめ把握することによって負荷のかかりやすいところや欠点がわかると、病気、ケガ、事故の予防にもつながります。

ねじれ型(泌尿器型)

左ねじれタイプ

勝負にこだわり頑固。勝つまで何度でもやる。非常に行動力があり、リーダーシップにたけている。刺激の強いものを好む。声が大きく、男性に多い。やや浅黒い皮膚をしていて四角いイメージ。ウエストのくびれがない。がに股で、ひざが伸びにくい。

右ねじれタイプ

勝とうとせず負けまいとし、平均をよしとする。恐怖心が強く、人の目を気にする。自己表現が苦手。内股に緊張があるため下半身にむくみがでやすい。仕事を覚えるまで時間はかかるが、継続力は非常にある。生命力があまりなく動きはスロー。

左右型(消化器型)

左重心タイプ

利害損失ではなく感情・感覚で動く。思考・行動はいたって単純。質より量で食べる。女性は八方美人になりやすく、化粧も派手目。掃除や整理整頓が苦手。筋肉のラインがはっきりせず、全体に丸みをおびている。関節・筋肉ともに硬い。

右重心タイプ

一見何も考えていなそうに見えるが固執性が高く、不平不満をもっている。ムードや体面を気にする。食事は量より質を求める。短気で融通がきかない。痩せ形が多い。身体の緊張が強いため、動きが硬い。関節・筋肉ともに緊張が強く硬い。

前後型(頭脳型)

前重心タイプ

学者や作家などに多い。自分の興味のあることにはとことん突き進むが、それ以外にあまり興味を示さない。痩せ形。つま先過重で前傾している。ぴょんぴょんはねるように歩く。思いつくとすぐに行動に移し、俊足に動けるタイプ。なめらかな動きは苦手。

後重心タイプ

物事を論理的に考える。サラリーマン、学校教師などの日本人男性に多い。さい疑心・反発心が強く用心深い。超現実主義で感覚でなく数字が全て。痩せ形。太り型に分かれる。後ろ過重で猫背。パワー・瞬発力ともあまりない。開脚系ストレッチは苦手。

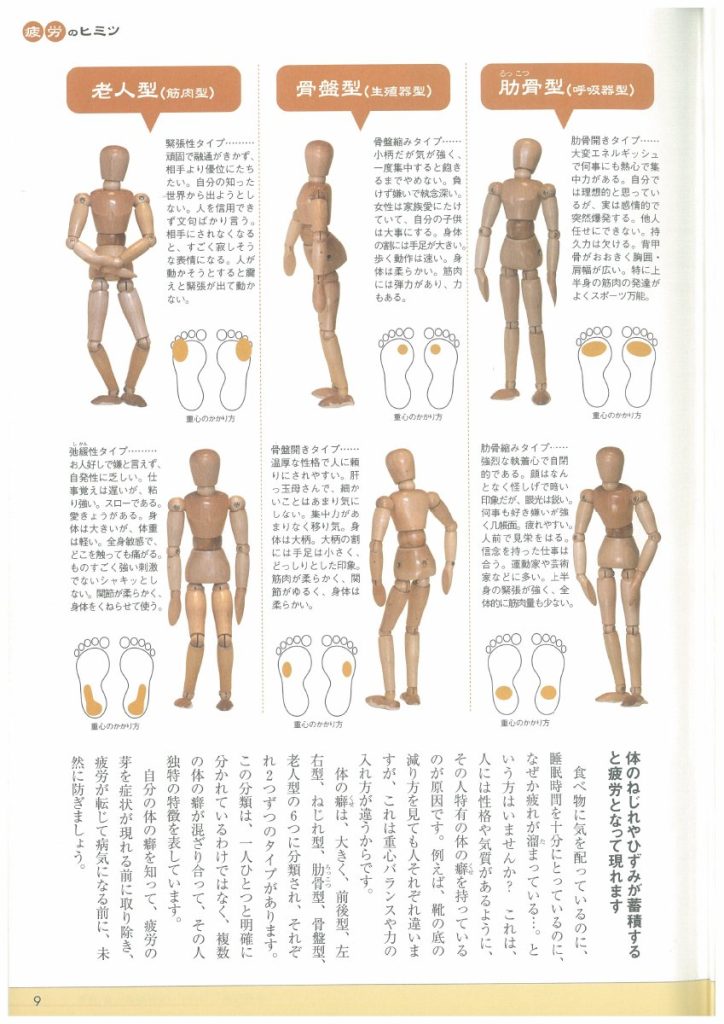

老人型(筋肉型)

緊張性タイプ

頑固で融通がきかず、相手より優位にたちたい。自分の知った世界から出ようとしない。人を信用できず文句ばかり言う。相手にされなくなると、すごく寂しそうな表情になる。人が動かそうとすると震えと緊張が出て動かない。

弛緩性タイプ

お人好しで嫌と言えず、自発性に乏しい。仕事覚えは遅いが、粘り強い。スローである。愛きょうがある。身体は大きいが、体重は軽い。全身敏感で、どこを触っても痛がる。ものすごく強い刺激でないとシャキッとしない。関節が柔らかく、身体をくねらせて使う。

骨盤型(生殖器型)

骨盤縮みタイプ

小柄だが気が強く、一度集中すると飽きるまでやめない。負けず嫌いで執念深い。女性は家族愛にたけていて、自分の子供は大事にする。身体の割には手足が大きい。歩く動作は速い。身体は柔らかい。筋肉には弾力があり、力もある。

骨盤開きタイプ

温厚な性格で人に頼りにされやすい。肝っ玉母さんで、細かいことはあまり気にしない。集中力があまりなく移り気。身体は大柄。大柄の割には手足は小さく、どっしりとした印象。筋肉が柔らかく、関節がゆるく、身体は柔らかい。

肋骨型(呼吸器型)

肋骨開きタイプ

大変エネルギッシュで何事にも熱心で集中力がある。自分では理想的と思っているが、実は感情的で突然爆発する。他人任せにできない。持久力は欠ける。背甲骨がおおきく胸囲・肩幅が広い。特に上半身の筋肉の発達がよくスポーツ万能。

肋骨縮みタイプ

強烈な執着心で自閉的である。顔はなんとなく怪しげで暗い印象だが、眼光は鋭い。何事も好き嫌いが強く几帳面。疲れやすい。人前で見栄をはる。信念を持った仕事は合う。運動家や芸術家などに多い。上半身の緊張が強く、全体的に筋肉量も少ない。

体のねじれやひずみが蓄積すると疲労となって現れます

食べ物に気を配っているのに、睡眠時間を十分にとっているのに、なぜか疲れが溜まっている…。という方はいませんか? これは、人には性格や気質があるように、その人特有の体の癖を持っているのが原因です。例えば、靴の底の減り方を見ても人それぞれ違いますが、これは重心バランスや力の入れ方が違うからです。

体の癖は、大きく、前後型、左右型、ねじれ型、肋骨型、骨盤型、老人型の6つに分類され、それぞれ2つずつのタイプがあります。この分類は、一人ひとつと明確に分かれているわけではなく、複数の体の癖が混ざり合って、その人独特の特徴を表しています。

自分の体の癖を知って、疲労の芽を症状が現れる前に取り除き、疲労が転じて病気になる前に、未然に防ぎましょう。

著者情報

つむらたかし

早稲田大学第一文学部在学中より評論活動。1964年に中国を訪れ、気功、太極拳を学ぶ。1987年に関西気功協会を設立。阪神大震災の際には、被災者のための健康づくり支援に奔走。現在、気功文化研究所所長。NPO法人日本健身気功協会理事長。著書多数。

クレジット

企画/編集部 イラスト/今井久恵 協力/加藤こずえ、加藤保、宮下正義

(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック③ 疲れとり自然健康法 心と体の癒し方、治し方』より抜粋)

健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜

「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?