健康と心身の調和をテーマにしたポッドキャスト番組「健康やり直し倶楽部」の第5回は、雑誌「ナチュラル&オルタナティブ ヘルスブック」第5号の特集「血液」をテーマに、司会の川村氏と編集長の高橋氏が、血液と健康の関係について深く掘り下げていきます。

【出演者】

川村さん:司会

高橋さん:「ナチュラル&オルタナティブ ヘルスブック」編集長、株式会社ほんの木代表

「ナチュラル・オルタ」シリーズと「健康やり直し倶楽部」

川村さん:

「ナチュラル&オルタナティブ ヘルスブック」というシリーズは、自然治癒力を高めることをテーマに、全12巻で構成されています。

今読み返しても、非常に得るものが多く、健康をキーワードに、様々な側面の知見を集めた優れた雑誌です。

しかし、長らく、海の底に沈殿したままのような状態でした。

私自身、この本をほんの木とのお仕事の関係で知ることになり、「これは今の時代にこそ役立つシリーズなのではないか」と改めて感じ、編集長である高橋編集長にお話を伺いながら、読者の皆様にこの状況をお伝えできればと思い、「健康やり直し倶楽部」という音声コンテンツを立ち上げました。

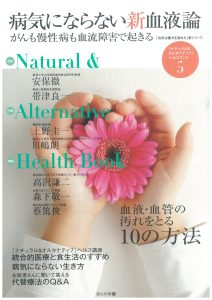

今回は第5回目ということで、このシリーズの第5号「病気にならない新血液論」という、血液をテーマにした特集について、高橋編集長に様々な側面からお話を伺いたいと思います。

「健康やり直し倶楽部・第5回 多角的に見る健康法~血液の視点から~」 ダウンロード

第5号のテーマ「血液」を選んだ理由

川村さん:

早速ですが、今回は第5回目ということで、「血液」をテーマに特集が組まれています。

気管や臓器ではなく、「血液」という、流動的で捉えどころがないけれども、奥深そうなテーマに注目し、一冊にまとめられた経緯についてお聞かせいただけますか。

高橋さん:

血液は体の隅々まで流れていて、食べ物の話や運動の話など、これまで健康について考えてきた中で、食べ物を食べたり運動したりした結果、体が健康になり、元気になっていくための伝達は、どのような形で行われているのかという疑問がありました。

そこで、一度「血液」について考えてみたいと思いました。

当時、「サラサラ血液」や「ドロドロ血液」といった抽象的な言い回しはたくさんありましたが、「サラサラしたものを食べればさらさらになるのか」「ネバネバしたものはいけないのか」ということは、私自身もよく分かりませんでした。

そこで、代替療法を主体として医療を実践している先生方のエビデンスに基づいた話と、人間の体の中で血液がどのような役割を果たしているのか、どのように見ていけば良いのかという、ホリスティックな視点を持つ専門家の方々、両方の話を聞き、何か一つの指針が出ないかと思い、まとめました。

科学的根拠とホリスティックな視点の融合

川村さん:

特に、目次の次のページを見ると、「血液・血管の汚れを取る10の方法」という、科学的にどのようなことをすればきれいな血液や血流が得られるのかが網羅的に書かれていて、非常に分かりやすいです。

その一方で、上野圭一さんのページでは、「血液」と言わずに「血」と言うことが重要だと述べられています。

この科学的なアプローチとホリスティックな視点のバランス、あるいは配置について、どのような意図があったのでしょうか。

高橋さん:

読者の皆様の立場を考えると、「どうしたら健康になれるのか」「より良い生活ができるのか」という点が知りたいことだと思います。

そのため、具体的な方法をできるだけ示したいと思い、最初に「血液・血管の汚れを取る10の方法」という形で、取材した話をまとめたものを掲載しました。

しかし、それだけだと、ハウツー的な内容で終わってしまい、本来の「血液とは何か」ということへの理解が深まらないと考えました。

そこで、上野圭一さんや帯津良一先生のお話も掲載しました。

必ずしも「治す」「治る」ということだけでなく、「喜びとときめきを持って生きる」ということも、血液を考える上で大切だというメッセージを伝えたかったのです。

これらの情報をうまく補完するような形で読んでいただければと思います。

川村さん:

普段であれば、原初的な話や宗教的な話は近寄りがたいと感じるかもしれませんが、このように織り交ぜていただけると、すっと入ってきます。

私自身、この本の行間のバランスが非常に好きです。

全体が神秘的な話ばかりだと「それはどうなのか」と思いますし、ロジカルで科学的な話ばかりだと「それはそうだ」で終わってしまいがちです。

しかし、この両面があることが、この号のバランスの良さ、読んでいて惹かれるものがある理由だと感じます。

編集長としては、こういったニュアンスをこの冊子の中に込める意図はあったのでしょうか。

高橋さん:

そうですね。

古くは呪術師、シャーマンといった、先住民の村の長のような存在がいました。

体調が悪い時にその人の所へ行き、祈ったり、瀉血(しゃけつ)といって、血液をコントロールして体の中の悪いものを外に出したりすることもありました。

あるいは、中医学では瘀血(おけつ)という言葉も、確かこの号の中で触れられていたと思います。

血液がきれいか汚れているかというのは、数値で測れるものではありませんが、やはり「血」の状態が体調不良に関わっていると考えられるわけです。

そこで、血液というテーマを通して、様々な現象や状況を偏りなく捉え、その中の一つとして、具体的に何を食べるべきか、どうすれば血液を健康に保てるのか、といった観点からまとめました。

川村さん:

普段、肝臓、腎臓、心臓など、様々な臓器の話は目にすることが多いですが、「血」や「血管」に特化した特集は珍しいのではないでしょうか。

この号は、全12巻の中でも特にユニークで面白いと感じました。

高橋さん:

そう言われて、改めて今、目次を見ているのですが、今回、7名の専門家の方にご登場いただいていますが、この7名の方々が一堂に会するというのは、この雑誌以外ではまず考えられないのではないでしょうか。

そう考えると、非常に貴重な企画だったなと、我ながら自己満足しています。

- 1

- 2

第2回 ボケ予防" width="375" height="384" >

第2回 ボケ予防" width="375" height="384" >